„1977“ ist ein Buch des Geschichtswissenschaftlers Philipp Sarasin, emeritierter Professor der Universität Zürich. Es ist ein interessantes Buch, weil es auch die Privatisierung für Einzelne der Computerindustrie betrifft und es dazu auch einen Teil des Buches gibt. Darum so schien es, ist dieses Buch eigentlich ein guter Einstieg oder besser Quervergleich zu den Insights im Forschungsprojekt CHLudens.ch, wo die Geschichte der Gamedevelopperscene von 1970-2000 beleuchtet wird. Um es vorwegzunehmen (nicht im Buch) – 1977 kommt im Bereich des Gamings die Atari 2600 heraus und bringt, wie die Fairlight/Sabba die Spielehalle nach Hause. Aber überhaupt 1977?

Ikonographie des Buches

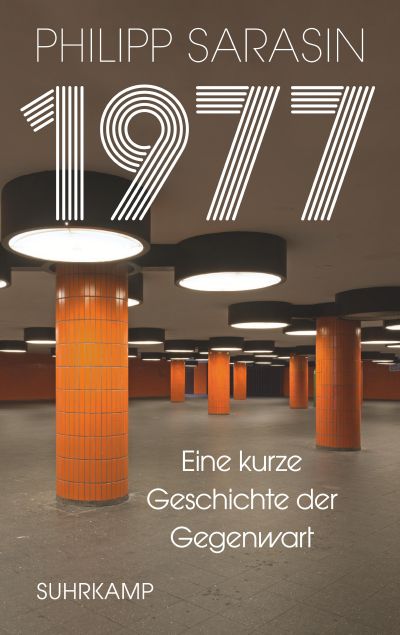

Der Buchumschlag zeigt eine Tiefgarage oder eine Unterführung der 70er Jahre. Für den Autor des Buches hoffen wir, dass die Tiefgarage 1977 gebaut bzw. eröffnet wurde. Das Bild lässt grob zwei Lesarten zu:

1. Von oben nach unten.

1977 ist oben und stützt das darunter. Die Zukunft oder anders gesagt die „Gegenwart“.

2. Von unten nach oben.

Die kulturell vermutlich wahrscheinlichere Lesart: Unten ist 1977 und darauf steht durch Säulen getragen 45 Jahre später die Gegenwart symbolisiert als Decke mit dem Gebäude darauf. Das Buch leuchtet dann von oben nach unten zusammen mit dem Autoren P. Sarasin (Schrift). Es beleuchtet das Vergangene. Das Bild visualisiert recht gut, die Idee des Buches damit.

Das Ganze ist aber wissenschaftlich total schwierig. Denn Geschichte ist genau nicht so. Es ist mehr eine wilde Wucherung von verschiedensten Interessen, Machtinteressen und Zukünften. Und es gibt schon gar keine einfach direkte Verbindung, Dinge wandeln sich, Systeme rekonfigurieren sich, schliessen sich. Auch was diese Konstruktion überhaupt möglich macht, nämlich die Gravitation ist im Bild klar, bleibt im Buch unklar und ist hier doch klar: Hier wurde etwas konstruiert, dass das darüber stützt gegen die Gravitation. Im Buch wird einem dann nahegelegt, dass 1977 – also der Boden – keine Revolution mehr zuliess.

Die normale Taschenbuchausgabe kommt „Gott sei Dank“ ohne dieses Bild aus.

Stimmen zum Buch

Zuerst ein paar Stimmen zu diesem Buch, damit danach das Buch näher beleuchtet werden kann.

3Sat

3Sat fasst das Ganze bildgewaltig und mit Kurzkommentaren wie folgt zusammen:

Die Thesen hinter dem Buch grob zusammengefasst sind folgende: Das Projekt Moderne seit der französischen Revolution eine gemeinsame bessere Zukunft geht zu Ende. Die Revolten von 68 sind gescheitert, sowohl gesellschaftlich wie auch inhaltlich, friedlich wie gewalttätig (RAF). Die Luft sei draussen bis hinein in die populären Widerstandsformen wie Musik (das illustriert auch 3sat so weiter unten). Die Idee vom globalen Wachstum ist ausgeträumt. Gleichzeitig beginnen die Menschen mit einem Rückzug ins ‚Private‘, machen weiter in Konsum und all das, was unsere Gesellschaft ausmacht. Der Neoliberalismus gewinnt massiv an Fahrt und fast schon sinnbildlich mit dem Apple II läuft die nächste privatisierbare Revolution vom Band – mit dabei das Internet (wobei das Internet nur eine Folge der Computerisierung ist) . Die Menschen vereinzelen sich und leben den digitalen Biedermeiertraum (wie man heute sagen würde). Andere Theoretiker datieren diesen Bruch mit der Moderne erst mit dem Abschied von Trump vom Pariser Klimaabkommen als gemeinsamen Traum von einer gemeinsamen Erde (Latour, Das terrestrische Manifest).

WOZ

Die Diskussionen des Buches bei der WOZ von Daniel Hackbart.

https://www.woz.ch/2134/zeitgeschichte/antikommunismus-aus-dem-aschram

TAZ im Gespräch

Und hier kommt der Autor des Buches auch noch selbst zu Wort.

Methodik

Eigentlich ist dieses Buch eine Experiment mit der Frage: Wieviel von heute, finde ich 1977 schon und wie kann ich es dort herausholen. Das wäre durchaus eine sportliche Angelegenheit wie in der Anthropologie, wo man anhand eines Zahns evolutiv einen Menschen, seine Kultur und Soziologie versucht zu finden. Geschichtlich ist das einfacher, es gibt noch viele ‚Übrigbleibsel‘ alias Artefakte von 1977. Natürlich war 1977 mehr als die hinterbliebenen Artefakte. Auch wenn fast alle digitalen Inhalte von damals sich aufgelöst haben. Leider ist das Buch aber nicht als solches Geschichtsexperiment deklariert.

1913. Der Sommer eines Jahrhunderts

Die Methodik des Buches ähnelt jenem von „1913. Der Sommer des Jahrhunderts“ (F. Illies, 2014). Das Buch ist eine schwierige Sache – vermutlich auch deswegen so erfolgreich – es beschreibt das Jahr 1913 mit Gegebenheiten, Briefen von Freud bis Kafka. Der Text wirkt durch seine Konstruktion (denn erst ist eine gnadenlose Auslese), als würde man in den Alltag der damaligen Zeit schauen. Dabei geht es nur um Menschen, die ‚wichtig‘ waren politisch oder kulturell. Es tut in dem Sinn so, als wäre das die Welt von 1913 gewesen in ihrer Komplexität. Dazu kommt natürlich, dass es als ein Momentum gezeichnet wird vor der grossen Katastrophe des ersten Weltkriegs. Aus der Geschichte von Heute wird daraus ein Spektakel, wie es sonst nur Erzählungen schaffen. Es soll uns vermutlich grauseln lassen – immer vor dem Hintergrund, dass das ja alles ‚reale‘ Ereignisse seien. Die Konstruiertheit der Zusammensetzung der Texte und ihrer Umgebung wird nicht in Frage gestellt. Und so ist es wie bei der Erfindung der Fotografie: Die Fotografie ist nicht per se wahr oder eher: wahr ja als Ausschnitt. Denn die Geschichte zum Bild und der Ausschnitt steuert letztlich auch die Interpretation des Bildes. Das Buch wurde dennoch gefeiert. Ist aber letztlich eine Konstruktion.

Selbstverständlich gibt es auch im Geschichtsumfeld Vorbilder für diese Art der Analysen wie 1977. Dabei ist aber auch immer klar, dass man dann halt das gesamte Spektrum abbilden oder diskutieren muss einer Zeit (Foucault gelingt ähnliche über einen natürlich grösseren Zeitraum in „Die Ordnung der Dinge“. Quasi ein Gesellschafts- oder Systemanalyse.

„1977“ Unklarer konkreter Ansatz oder Methodik

Das Buch „1977“ macht das nicht, denn es gibt 1978 keine Katastrophe im grossen und schon gar nicht in Sachen europäische Geschichte. Also etwas, was alles umgewälzt hätte. Das Buch 1977 ist auch nicht pseudogeschichtlich sondern ein Buch aus der akzeptierten ScienceCommunity. Es kommt mit sehr vielen interessanten Dingen zu Tage, die mehrheitlich nicht wirklich neu sind, aber ihre Zusammenstellung lassen sie in einem neuen Licht erscheinen.

Weil das Buch den Titel „1977 Eine kurze Geschichte der Gegenwart“ trägt, intendiert es aber auch eine gewisse Zukunftsperspektive. Wie der Buchumschlag mit seinem Titel auch weiter befördert. Es lässt einem zu mindest hoffen, hier eine Sprung machen zu können von den Anfängen von Etwas zum Heute. Man* erwartet eine Erklärung des Heute im Gestern. Dabei ist klar, die 70/80er Jahre wurden beleuchtet aus vielen Perspektiven. Viel davon findet sich dann auch in diesem Buch – hier liefert jemand, der von der Gesellschaft bezahlt wurde Geschichte „zu machen“, auch Geschichte ab.

Allerdings ist dieses Experiment „Alles von Heute im Gestern zu finden“ auch wiederum problematisch. Was wird selektiert? Was wird ausgelassen? Was ist wichtig, was nicht? Geschichte ist ja immer ein Konstruktion. Denn die Welt von Damals lässt sich nicht simulieren und selbst dann bräuchte man alle Atome zur Simulation und das wiederum bräuchte nochmals soviel Atome zum simulieren. So bleibt uns nur eine Vereinfachung. Dabei ist die Zukunft auch noch offen. Welche Zukunften dachten sich die Leute, wähnten sie – bestimmten ihr Handeln? Es hätte auch anders laufen können.

Es geht also um die Frage (oder kann darum gehen), wie lässt sich Geschichte der wichtigen Ereignissen, Tendenzen festhalten, darstellen im besten Fall vereinfachen, so dass es ‚verstehbarer‘ ist. Also wie lässt sich ein „Modell der Welt“ entwickeln.

Das Buch 1977 macht dabei das Experiment, dies alles – was das heute ausmacht – eben 1977 zu finden. Und ja man wird das Heute im Gestern natürlich finden, denn es entsteht ja auch daraus. Aber liefert man sich damit nicht zwangsläufig letztlich positivistischen Weltsicht aus? Konstruiert man damit nicht einfach ein gewünschtes Plateau?

Denn eines ist sicher, Begriffe, Ideen ändern sich über die Zeit, werden Morgen anders gebraucht, anders eingebaut. Anders gesagt: Was man 1977 findet und ähnlich aussieht, hat heute vielleicht ganz andere Funktionalitäten.

In diesem Sinn ist dieses Buch vielleicht ein interessantes Artefakt, dass versucht die Zeit von 2020/2021 zu beschreiben genau in dem Jahr, in Zeiten in denen diese Gegenwart schon längst wieder Geschichte ist oder böser gesagt: In den Jahren in denen 1977 sich für einen kurzen Moment als Mainstream ‚etabliert‘ wiedergefunden hat.

Wir schreiben das Jahr 2025 und vieles davon wird langsam zur Geschichte. Ob das Jahr 1789 wirklich wichtig sein wird für eine aktuelle Zukunft zeigt die Zukunft. 1789 war sicher wichtig bis weit ins 21 Jhd hinein, bestimmend. Aber löst sich nicht ein Teil davon gerade auf?

Motivation zum Buch

Im ersten Kapitel wird die Motivation angesprochen des Buches. Es geht da darum, dass der Autor anscheinend 1977 nichts mitbekam von den vielen wichtigen Änderungen und Strömungen dieser Zeit. Man hätte als Leser* gerne gewusst, wo sich diese Person gesellschaftlich befand, dass dem so wahr. Leider will der Autor mit dem Autoren dieses Textes darüber – wie über das gesamte Buch nicht diskutieren.

Die Grundmotivation bleibt also im Unklaren, ausser dass hier sich die Welt geändert hat oder alles da war, was die Welt geändert hat. Ein kleiner Strang gibt es denn noch. Weil man im Buch nicht wirklich fündigt wird, liest man den Text dann auch auf das und stellt fest: M. Foucault kommt sehr oft vor und M. Foucault soll auch 1977 seinen Standpunkt in Sachen Macht und System verändert haben. Ein Bisschen nagt dann eine These an dem Buch: Gibt es dieses Buch auch, weil Foucault seine Analysen geändert hat? Und der Rest ist einfach nur drum rum geschrieben? Diese These wird das Buch nicht los, auch weil der Autor von 1977 selbst eine ausgewiesener Foucault ‚Interpret‘ ist.

Buchkonzept – Wissenschaftsexperiment

Auf der anderen Seite müsste einem solches auch nicht kümmern, wenn denn klar wäre, was das Konzept des Buches ist. Aber hier lässt einem der Autor recht im „Regen“ stehen. Denn da gibt es keine beschriebene Methodik. Wann darf wer zitiert werden? Warum. Warum die Auswahlen, was repräsentieren sie? Nur weil Menschen wie Bloch 1977 das zeitliche gesegnet haben, repräsentieren sie eine Zeit? Wären nicht viel mehr die Leute wichtig, die damals 20 waren – wie der Autor etwa als Zeitzeuge? All das bleibt ungeklärt in diesem Buch und zerstören zwar nicht die dargelegten Fakten aber dennoch die Frage.

Fakten ohne Modell

Ein weiteres Problem – das viele Geschichtsbücher aktuell quält ist, dass das Buch nicht versucht wirklich zu erklären, warum die Dinge so sind, wie sie sind oder warum die Dinge die damals waren ausgelesen wurden und zum Mainstream wurden zumindest für eine gewisse Zeit. Der Text lässt den Leser einfach im Dunkeln bzw. im Hellen von Fakten. Selbstverständlich gibt es eine Geschichtwissenschaft, die nicht mehr „erklären“ will, die es dann den Soziologen überlässt, aber dann müssten es interessante News aus der Zeit sein, die aufhorchen lassen.

Fakten

Die Fakten dieses Buches sind dabei nicht besonders neu, auch die Themen nicht. Es geht um die Linke in den 70er Jahren, Marx, die Sowjetunion, die RAF, Menschenrechte, Foucault, Punk, Disco, das Centre Pompidou, die Computertechnologie, der Chip und und und und und. Anders gesagt: Wer sich quer durch die Geschichte liest, ist über vieles schon gestolpert. Die Geschichte etwa zu Punk ist heute halt allen bekannt mit all seinen Fashion Moves etc. Die Reichhaltigkeit an Fussnoten und Verweisen wird dann eher zum: „Ok, das ist ja sowieso Teil des Diskurses“.

Das fehlende System

Die aufgezeigten Fakten sollen – so lässt sich vermuten – das deutet zumindest das letzte Kapitel an, gelesen werden als ein Template von Heute. Wobei die Frage aufkommt: Ist das wirklich die Grundlage des heutigen gerade zergehenden Systems? Und wenn warum hat sich das System so geschlossen? Warum?

Alltag

Hier zeigt sich der Text dadruch aus, dass er nicht wirklich in den Alltag hineinhorcht. Die Geschichte des Alltages (er nennt es eine neue Erfindung jener Jahre – Geschichte von unten) kommt zwar sporadisch vor als Disco, als Punk aber eben nicht als etwa Deutschland im Alltag. Und da liesse sich meiner Ansicht nach viel finden, warum die Leute Konsum, Indivdualismus wollten und nicht mehr Nationalsozialisten oder Stalinisten als Zukunftsperspektive. All das kommt nicht vor, gerade die Vergangenheit Deutschlands, die Kunst, die sich mit der Vergangenheit auseinandersetzte – Fehlanzeige. Der Autor hat auf Anfrage, warum gerade die dunkle Vergangenheit nicht erwähnt wurde lapidar geantwortet, das sei ja alles bekannt.

Oder man könnte es anders interpretieren: Es war dem Autoren nicht wichtig, er dachte vielleicht, es sei für das heute nicht wichtig oder für die „Postmoderne“ nicht wichtig. Das wiederum ist m.E. nach ein Trugschluss und das war es m.E. auch 1977 schon. Denn es war mitkonstiuierend gerade für das Europa von 1977.

Kapitel 1 + 2

In den ersten zwei Kapiteln geht es darum, dass in D keine Revolution mehr zu machen ist. Das erkennt die RAF und die Linke im Allgemeinen. Eine nur allzu verständliche Sache nach der Nicht-68-Revolution und der Erfindung der sozialen Marktwirtschaft in Deutschland (m.A.). Und selbstverständlich dort ist der Text und die Textstellen klar, ist der Marxismus in seiner Stalin-Version zu Ende. Aber all das ist ja jetzt nicht unbedingt neu auch. Hier ist das Buch irgendwie (und das könnte man Nachweisen in der Analyse) eine Art „Abrechnung“ mit der naiven linken Szene. Dann kommt ein Kapitel zu Ernst Bloch. Auch hier wiederum erscheint der zweite Weltkrieg, sein Leben zwar präsent aber extrem ent-geschichtlicht etwa vom Faschismus. Es ist fast so als gäbe es den Faschismus in diesem Buch nicht – schon gar nicht als Kraft gegen den sich grosse Teile der europäischen Kultur aufgelehnt oder gar abgegrenzt aber zumindest teilweise abgearbeitet haben. Dabei sollte heute doch klar sein, dass die untergründige Geschichte von Deutschland immer noch nicht abgeschlosen sondern virulent war. Dies muss nicht zum Hauptmotiv des Individualismus der „Postmoderne“ erhoben werden, aber es spielte zumindest eine Rolle.

Hier sollten nun eigentlich alle Kapitel besprochen inhaltlich besprochen werden.

Abbruch

Leider ist das nicht zielführend, denn es würde dann darum gehen, herauszufinden, was fehlt dieser kurzen Geschichte der Gegenwart, warum ist sie so verkürzt? Es ginge also darum das Buch zu analysieren in seiner „Auswahl“ zum Beweis einer These, die sowieso immer funktioniert. Natürlich findet man das Heute im gestern irgendwo in einer Ritze. Wobei selbst das wiederum nicht stimmt, wenn man das Kapitel über die Technik ansieht. Da war eben 1977 viel noch nicht zu sehen bzw. hat sich anders entwickelt.

Es würde dann eher um die Frage gehen, was sieht der Autor als heutige Gegenwart und was sucht er da 1977. So quasi ‚reenginiert‘, was zeigt dieses Buch für eine Gegenwart von 202x. Man würde (schon getan) sich fragen, warum ist XYZ nicht drin, das ebenso konstitutiv war.

All das bringt das Buch eben nicht heraus und der Autor will offensichtlich nicht darüber diskutieren. Dabei wäre es eine interessante Diskussion, da der Autor des Buches noch leben würde.

Dabei ist das natürlich sein gutes Recht und wer will schon mit mir über die Geschichte diskutieren. Wobei das Jahr 2025 mit seinen ganzen technischen Kommunikationsmöglichkeiten eine seltsame Zeit dafür ist. Und ja – es ist natürlich auch eine Zumutung oder eben ein Spiel. P. Sarasin will offensichtlich nicht spielen oder es lässt sich vermuten, er will mit mir nicht spielen. In seiner eigenen Liga wird er wohl „mitspielen“ müssen, wobei man sagen muss: In diesen Kreisen wird natürlich nicht „ehrlich“ diskutiert. Denn Foucault wird gerne auf die Welt angewendet, auf sich selbst oder die institutionalisierte Wissenschaftskultur wendet man das ganze dann lieber nicht an. Zu hässlich ist auch das, was an Universitäten seit Jahrhunderten fast schon Jahrtausenden gespielt wird. Das weiss jeder ein bisschen aufgeklärte Student selbst, denn letztlich geht es immer um asymmetrische Machtkonstellationen (und die muss zu einem gewissen Sinn auch sein). Aber: es sollte eigentlich nicht um Macht gehen sondern um die Wahrheit.

Oder frei nach Max Weber: Niemand wird gerne an seine Berufung erinnert.

Die analoge und digitale Kybernetik und seine Fussnote „1977“

Aus diesem Grund ist ein BlogArtikel entstanden, der die Fakten von 1977 als Teil einer grösseren Geschichte der Kybernetik interpretiert.