Game Verpackung im Wandel der Zeit

Beat Suter

Verpackung für Videogames ist obsolet geworden. Heute werden 90% aller Spiele als Daten gestreamt oder übers Internet heruntergeladen. Nur ein kleiner Teil der Videogames erhält noch eine Verpackung und wird in Elektronikläden in die Regale gestellt. Früher war das ganz anders.

Ein Videogame wollte inszeniert sein, es musste durch seine Verpackung Aufmerksamkeit erringen, denn es war in den Läden in grossen Räumen voller Schachteln in Regale eingereiht. Und die potenziellen Spielerinnen und Spieler mussten sich lustvoll und etwas mühsam durch Stapel oder gut sortierte lange Tischreihen wühlen. Die frühen Verpackungen zeigten nicht das Gameplay eines Spiels, sondern vermittelten eine anregende Idee der Spielwelt, eine Inszenierung, die von den Betrachtern Imagination forderte. Professionelle Grafiker entwarfen Covers mit ausdrucksstarken realistischen Helden und Szenen, die weit über die Pixelwelt des Spiels hinausgingen.

In den 1980er und 1990er Jahren hatte die Normierung solcher Boxen noch keinen so durchschlagenden Erfolg. Es gab unterschiedliche Formen von Verpackungen. Die Händler versuchten Normierungen einzuführen und zum Beispiel übergrosse Verpackungen wie die grosse Kaiser Box (1989) des Schweizer Publishers LINEL nicht in ihr Sortiment aufzunehmen, weil sie nicht in die Regale passten. Doch sobald sich ein solches Spiel woanders gut verkaufte, wurde es dann trotzdem aufgenommen. Ein Standard für Verpackungen setzte sich erst nach 2000 so richtig durch mit der Polybox.

Dieser Text entwirft eine Entwicklungslinie der Game Verpackungen über die Jahrzehnte hinweg mit speziellem Blick auf Schweizer Videogames, die im freien Markt erhältlich waren.

Die digitale Übertragung der Daten eines Spiels heute über Online-Kanäle macht es möglich, dass Videogames keine physischen Verpackungen mehr brauchen. 90% aller Computer- und Videogames werden per Download oder Stream erworben. Das hat zur Folge, dass die Schachtel als physische Verpackung, der Datenträger als physisches Trägermedium und sämtliche gedruckten und zusätzlichen Hilfsmittel als Anleitungen und Werbemittel wegfallen. Dafür müssen die Publisher digital aufrüsten und ihre interaktiven Produkte an vielen Orten im und ausserhalb des Netzes bewerben und dabei die Kommunikation mit ihren Communities aufnehmen sowie auch Materialien zur Verfügung stellen, die der Cover-Art, den Booklets und dem Poster vergangener Jahre in nichts nachstehen.

Keine Verpackung

Es gab aber auch schon in der Vergangenheit eine Zeit, in der Spiele keine Verpackung kannten und rein “digital” verteilt wurden. Denn als in den 1970er und frühen 1980er Jahren die ersten Spiele für Heimcomputer auftauchten, brauchten sie keine Verpackungen. Die Datenträger waren Computermagazine wie “Creative Computing”, “Computronic Magazine” und “Happy Computer”. Alles, was man damals kaufte, war der Quellcode. Dies begann schon in den 1970er Jahren mit Büchern wie dem bahnbrechenden 101 BASIC Computer Games (Ahl 1973), das den BASIC Quellcode von Spielen abdruckte, Etwas später übernahmen dann Magazine diese Rolle. Sie schrieben Wettbewerbe aus und motivierten die jungen Coder dazu, eigene Spiele für Computersysteme wie den TI 99, den ZX81 oder den C64 zu kreieren. Abgedruckt wurde der Code des Spiels dann auf zwei bis vier Seiten in einer der nächsten Ausgaben des Magazins. Wollte man nun dieses Spiel spielen, so musste man es selbst auf seinem eigenen Computer abtippen. Machte man dabei einen Fehler, wurde das Spiel nicht richtig kompiliert und konnte nicht gespielt werden. Eine Fehlersuche gestaltete sich oft sehr mühsam. Trotzdem machten sich viele junge Leute die Mühe, die “Listing”-Spiele zum Laufen zu bringen.

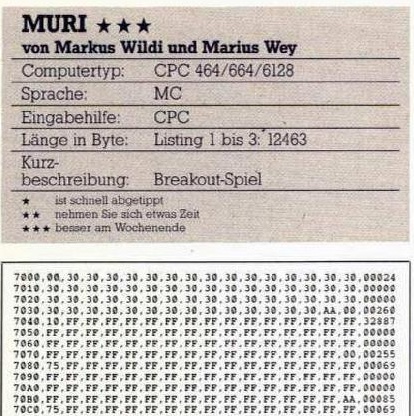

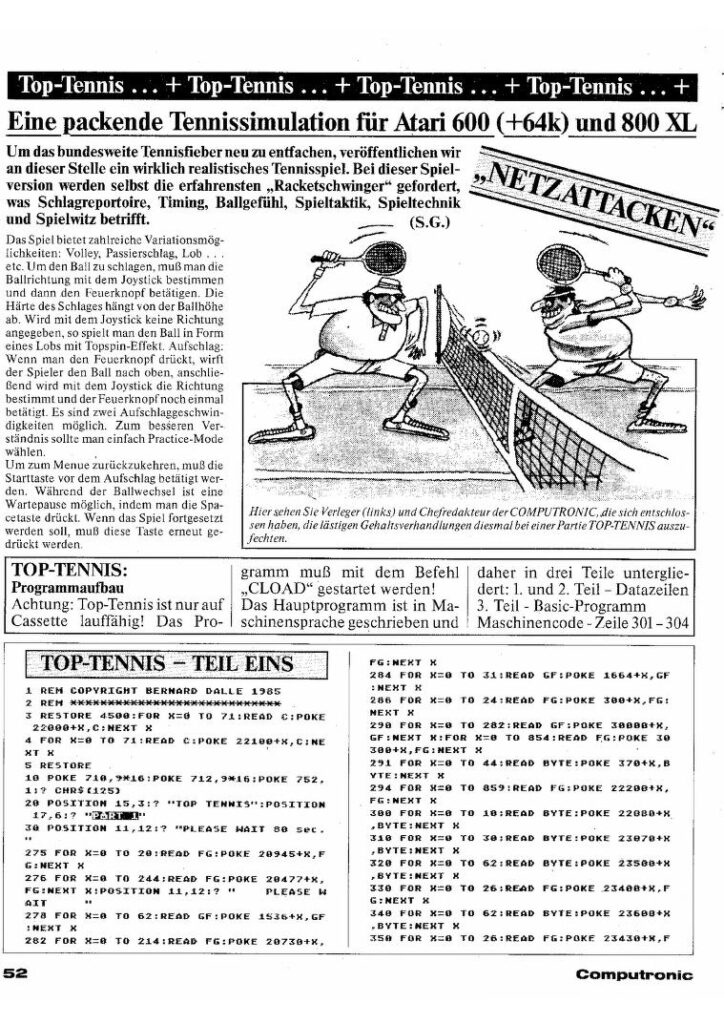

Da nur die besten eingesandten Spiele abgedruckt wurden, gilt eine grosse Menge dieser Listing-Spiele heute als unwiderruflich verschollen. Trotzdem besteht die Möglichkeit, dass damalige Jung-Programmierer auch heute noch alte Disketten mit ihren Spielprototypen aus der Listing-Zeit finden. Von den Listing-Games, die in der Schweiz entstanden sind, konnte CH-Ludens bisher gerade einmal vier identifizieren und archivieren. Sie wurden als Gewinner in Magazinen abgedruckt und sind somit als gedruckter Quellcode in diejenigen Archive aufgenommen worden, die Computermagazine aufbewahren. Das sind die Spiele Jagdszene Chicago (1985) von Christoph Cronimund, Cave Flight (1985) von René Straub, Top Tennis (1985) von Bernhard Dalle und Muri (1987) von Markus Wild und Marius Wey.

Wild und Wey hatten ihr Spiel Muri (1987), das vermutlich das Wort Mauer in Schweizerdeutsch referenziert, für den Computer Armstrad CPC 464 programmiert. Das Listing des Spiels ist in Deutsch beschrieben und im Magazin Happy Computer 12/87 auf den Seiten 64-66, 68, 69 und 72 abgedruckt (Abb. 1). Es war das Listing des Monats im Monat Dezember 1987. Die Redaktoren von Happy Computer lobten das Spiel: “Unser Listing des Monats ist ein wahrer Leckerbissen für Schneider Fans.” Und in der zweiten Bildlegende schrieben sie: “Manche Spieler behaupten, MURI sei noch besser als das Original-Spiel auf dem bekannten Spielautomaten.” (Happy Computer 12/87, p.64) Nach einem weiteren Lob zu Grafik und Sound wird der Rest des Artikels zu MURI dazu genutzt, eine Installations-, Start- und Spielanleitung an die Leserschaft mitzugeben, sehr ähnlich wie das auch in den Anleitungen der verpackten Homecomputer Spiele jener Jahre gemacht wurde.

Abb. 1: MURI (1987) war ein Spiel ohne Verpackung, der Quellcode musste aus einem Magazin abgetippt werden. Quelle: Happy Computer

Das Sportspiel Top Tennis (1985) für Atari war von Bernd Dalle aus Kreuzlingen. Dalle war in Kreuzlingen geboren, in Rabat (Marokko) aufgewachsen und ging in Lausanne zur Schule. Sein Spiel wurde im Magazin Computronic (1986/03-04, p.52-60) veröffentlicht. Der Artikel zu seinem Listing für Atari 8bit auf den Seiten 52-60 bestand aus einer halben Seite Beschreibung sowie sieben Seiten Code. Im Lead schrieben die Redaktoren: “Eine packende Tennissimulation für Atari 600 (+64k) und 800 XL. Um das bundesweite Tennisfieber neu zu entfachen, veröffentlichen wir an dieser Stelle ein wirklich realistisches Tennisspiel. Bei dieser Spielversion werden selbst die erfahrensten „Racketschwinger” gefordert, was Schlagrepertoire, Timing, Ballgefühl und Spieltaktik, Spieltechnik und Spielwitz betrifft.” (Computronic 1986/03-04, p.52-60) Auch hier findet sich lediglich in der Einführung eine minimale Review des Spiels, der grösste Teil des kurzen Artikels wird wiederum dazu genutzt, den potenziellen Spielerinnen und Spielern Steuerung und Anleitung zu Start und Spiel zu erklären. Eine eigens dazu angefertigte Illustration von der Redaktion wertet das Spiel aber stark auf und versucht den Lesern eine Vorstellung des Spiels zu vermitteln (Abb. 2).

Abb. 2: Eine Partie Top-Tennis (1985) konnte auf Atari 8bit gespielt werden, sofern man den Code abtippte und auf eine Kassette lud. Quelle: Computronic

Auch für den britischen Homecomputer Sinclair ZX81 gab es ein Schweizer Listing. Das Spiel Cave Flight (1985) war ein Shoot’em’up, das im Magazin Homecomputer in der Juni/Juli Ausgabe von 1985 auf den Seiten 55 und 56 abgedruckt wurde. Der kurzen Beschreibung folgte ein Code Listing, das nur 1,5 Seiten lang war. Die Thematik war etwas aussergewöhnlich. “Steuern Sie Ihr Flugzeug sicher durch die Höhle! Auf einem Erkundungsflug durch unbekanntes Gebiet sind Sie versehentlich durch ein riesiges Tor in eine Höhle geraten, auf deren Boden eine Unmenge von Diamanten liegt. Versuchen Sie, so viele wie möglich davon aufzusammeln, indem Sie diese mit Ihrem Flugzeug überfliegen.” (Homecomputer 1985/6-7, p.55-56) Illustriert wurde die Beschreibung mit einer sehr grob gerasterten Schwarzweiss Fotografie von zwei Jets, welche die Imagination anregen sollten. Der Autor René Straub hatte sein “Cave Flight” bereits im Januar/Februar 1985 geschrieben.

Das erste veröffentlichte Schweizer Listing (nach heutigem Forschungsstand) stammt aber von Ralph Cronimund. Er hat sein Spiel für den Texas TI 99 Computer geschrieben. Jagdszene (1985) wurde ein halbes Jahr später vom Magazin Computronic im Mai/Juni 1985 auf den Seiten 57-62 veröffentlicht. Im Lead des Artikels heisst es: “Der gefürchtetste Ausbrecher Chicagos, Dale Dieb, ist aus dem Gefängnis ausgebrochen. Sie als Kommissar Capture, haben nun die Aufgabe, diesen Bösewicht zu fangen.” (Computronic 1985/5-6, p.57-62) Der ganze Artikel besteht aus einer Seite mit einer Beschreibung und einer Illustration eines Häftlings, der in seiner Zelle gerade die Computronic liest. Auf diese Seite folgen 4,5 Seiten Code als Listing.

Bereits zu Ende der 1970er Jahre begannen die Hersteller und Verleger, ihre Computerspiele auf Datenträgern für sogenannte Datasetten und Diskettenlaufwerke zu vermarkten. Damit begann auch für Computerspiele die Zeit der “Box-Art”. Die Schachteln wurden mit kunstvollen Gestaltungen versehen. Am Anfang gab es noch keine Regeln. Und wie das so oft bei der Entstehung neuer Branchen der Fall war, so orientierte man sich auch bei Computerspielen zuerst stark an den Auftritten anderer klassischer Medien wie dem Buch und dem Film. Die Pixel-Art eines Screens aus dem Spiel konnte noch niemanden so richtig beeindrucken. Ein Umschlag war zu schade dafür, so liess man die Pixel-Screens links liegen und erfand ganz klassische, meist sehr realistische Szenen für die Covers der Schachteln, etwa so, wie das zur selben Zeit für ein Buch oder ein Film Poster gemacht wurde. Selbst für die Listings, die noch eine Weile lang parallel den Homecomputer Markt beeinflussten, wurden von den Computer Magazinen ganz bewusst keine Pixel-Screens aus dem Spiel verwendet, sondern witzige Szenarien als Illustrationen erarbeitet, die den Spielern ein ideales Bild des Spieles vermitteln sollten. Dazu wurden oft Heldencharakter oder auffallende und beeindruckende Objekte wie Flugzeuge und Raumschiffe etc. verwendet.

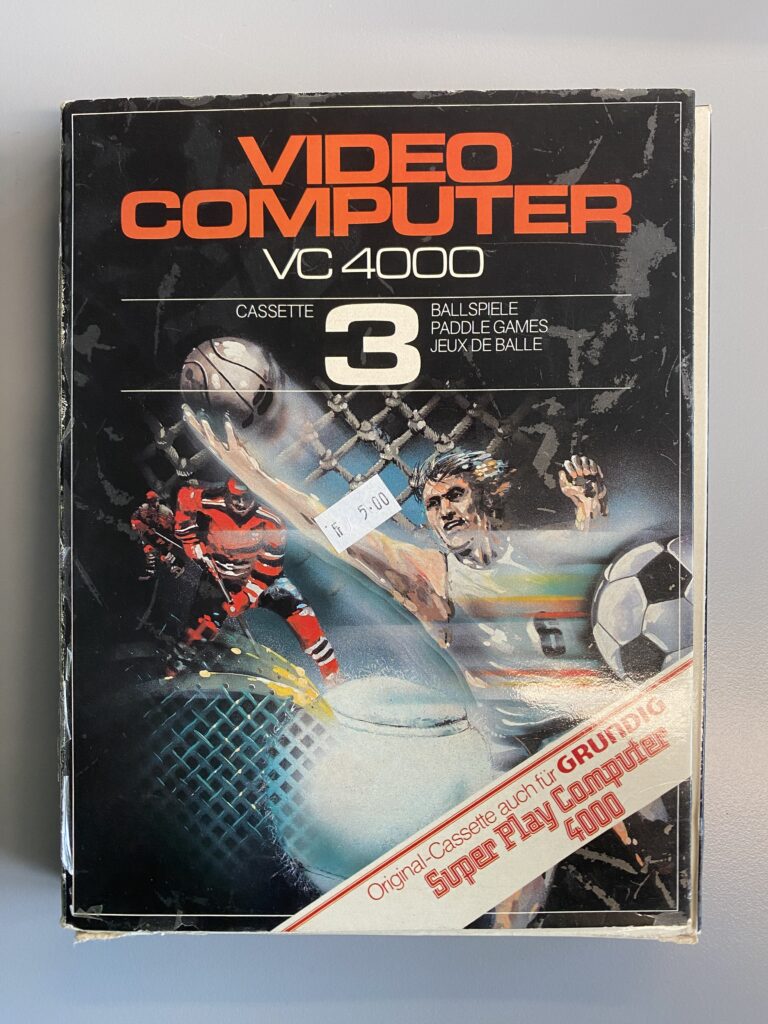

Erste Verpackungen für Konsolenspiele

Die Gestaltung aller Teile der Verpackung von Games lehnte sich eindeutig und zu Anfang auch ganz bewusst an andere (ältere) Unterhaltungsmedien an wie Filmplakate, Umschläge für Bücher, insbesondere Taschenbücher, Schallplatten und VHS-Video Kassetten (Forster 2020:68). Die allerersten physisch erwerbbaren Videogames allerdings versuchten ihre eigene Marke nicht in erster Linie mit Grafik, sondern mit einer klaren ID für ihre Hard- und Software zu etablieren. Sie nummerierten ihre Spiele und gaben sie als einheitlich gestaltete Serien heraus. Dabei waren die Konsolenhersteller den Computerherstellern ein paar Jahre voraus. So gab Fairchild Channel F bzw. Saba (in Europa) als erster Hersteller eine Serie von 26 bzw. 23 Videogame Cartridges in einem gelben Plastikgehäuse heraus, deren Verpackung vor allem von der Nummer des Spieles innerhalb der Serie geprägt war. Ähnlich ging Philips mit der Videopac Serie für die Konsole Magnavox Odyssey 2 bzw. Philipps Videopac G7000 (in Europa und Südamerika) vor, die eine Weiterführung der Magnavox Odyssey Konsole war. Das Einsteckmodul war schwarz und mit einer Etikette mit Nummer gekennzeichnet und hatte darüber hinaus keine auffällige Gestaltung (Abb. 3). Die Packung hingegen versuchte mit farbigen Real-Fantasie-Szenen aus dem Spiel die Kundschaft anzuziehen (Abb. 4).

Abb. 3 und 4: Philips Videopac Game Reihe kam in Form von Einsteckmodulen mit Bügelgriff. Die Cartridge enthielt nur textuelle Informationen, die Schachtel jedoch zeigte realistische Szenen und Fantasy Szenen zur Game Welt. Quelle: Suter

Erst bei Atari (2600 und VCS) wird dann die Verpackung so richtig zum Fantasie-Portal für das Spiel. Die ausgefeilten Grafiken ziehen einen förmlich in die Spielwelt hinein und lassen einen von Abenteuern und gefährlichen Herausforderungen träumen. Es geht nicht mehr um eine Serie, sondern um die individuelle Spielwelt, die einen aus den Hüllen, und Modulen entgegentritt (Abb. 5). Für die Konsolenspiele aller folgenden Plattformen jener Jahre wurden Grafikprofis angeheuert, die dann auch Gestaltungen entwarfen, die sich am Repertoire der Pop-Kultur der 1970er und 1980er Jahren orientierten und insofern ein qualitativ und kulturell hochwertiges Design verfertigten (Abb. 6).

Abb. 5 und 6: Atari stattete auch die Einsteckmodule mit professionellen Illustrationen aus. Der Held aus Joust (1982)sowie das Raumschiff aus Asteroids (1981) sind künstlerische Imaginationen der Pixelobjekte aus dem Spiel. Genauso ist es beim Spiel Stealth ATF (1990) für das Nintendo Entertainment System, das dieselbe beeindruckende Illustration für Cartridge und Box verwendete. Quellen: Suter

Simple Audiokassetten-Hüllen für die Homecomputer

Anders war das bei den Computerspielen der gleichen Zeit. Sie wurden einfach und simpel verpackt, Anleitungen konnten handkopiert und mit Schreibmaschine hergestellt sein. Vieles war am Anfang einfach schwarz-weiss fotokopiert wie bei Sierras Mystery House (1980) und Ultima (1981) (cf. Forster 2020:70). Die Spiele für die Computer Apple II und Tandy TRS80 kannten zuerst gar keine Schachteln, sie kamen auf dünnen Floppy Disks, die lediglich in flache Papierhüllen eingesteckt waren. Diese Hüllen dienten auch als Cover mit dem Titel drauf. Sierra Online und andere begannen dann ihre Floppys in eine transparente Hülle für Versand und Handel zu verpacken; sie steckten sie in einen Ziploc-Bag, der die fragilen Floppy-Disks schützen sollte.

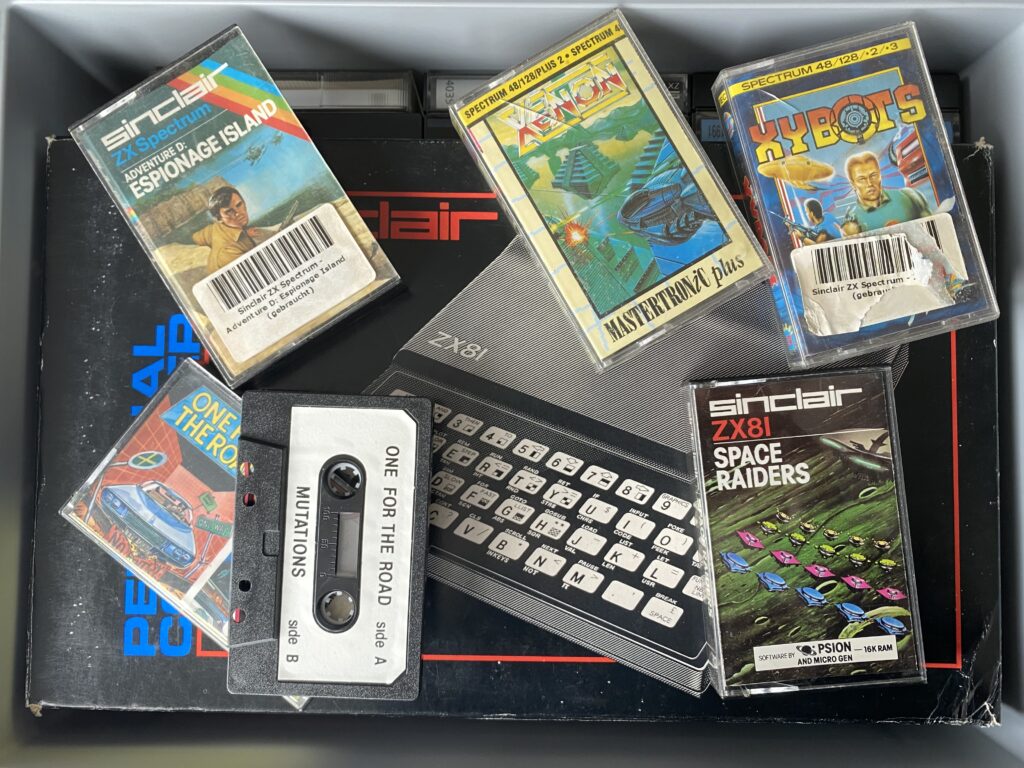

In Europa wurden ausser für Saba und Philips keine eigenen Konsolenspiele produziert. Anfang 1980er wurden jedoch die ersten eigenen Verpackungen für die Homecomputer hergestellt, ausgehend von Grossbritannien und Frankreich. Die Computer von Sinclair (ZX81 und ZX Spectrum), BBC und Commodore 64 benutzten lange Zeit Audiokassetten als Datenspeicher. Die ersten Spiele für diese Maschinen waren also nichts weiter als Kassetten, die via Mail Order vertrieben wurden. Es genügte, die Spielkassetten in die gleiche transparente Plastikhülle aus Polystyrol zu verpacken, wie das mit Musikkassetten getan wurde (Abb. 7). Die Kassette wurde von einer kleinen gefalteten Papiereinlage begleitet, die oft noch eine fotokopierte kurze Anleitung enthielt. Hatte man Glück, war auch eine ASCII-Grafik oder ein handgezeichnetes Logo darauf. Als das Potenzial dieser Spiele für den Videogame Markt erkannt wurde, wurde daraus ein gedrucktes Faltblatt, das vorne ein Cover hatte, hinten einen Klappentext sowie auf den Innenseiten eine minimale Anleitung. Und für die Gestaltung der Covers wurden vermehrt professionelle Grafiker und Künstler angestellt, wie das zuvor schon bei den Konsolenspielen der Fall war (cf. Bitmap Brothers 2023:12). Zu den ersten farbigen Illustrationen gehörte das Artwork von Steinar Lund für das Spiel QS Asteroids (1981) von Quicksilva. Wie er verwendeten praktisch alle Cover-Künstler jener Jahre Airbrush, Pinsel und Acryl für ihre Werke, um realistische Effekte für Explosionen, Feuer, Rauch, metallische Oberflächen, Natur und Sonnenuntergänge zu erreichen (cf. Bitmap Brothers 2023:12). Es ging darum, die Vorstellungskraft der Spieler zu unterstützen und ihnen bei der Interpretation zu helfen, denn die Pixelgrafik des Spiels selbst blieb sehr simpel und vermochte visuell nicht zu beeindrucken. Bis in die 1990er Jahre sorgten die Cover Künstler dafür, dass die Vorstellungskraft der Betrachter von Game Boxen angeregt wurde und sie unverzüglich und fantasievoll in die Pixelwelt der Games jener Jahre eintauchen konnten (cf. Freeman 2023). Frühe Computerspiele enthielten oft auch Bonusmaterial in der Schachtel, von verzauberten Steinen über nachgebildete Münzen bis zu geheimen Dekodier Wheels, um die Spieler in ihre Welt zu ziehen.

Abb. 7: Game Kassetten oder Datasetten für den britischen Computer ZX81 wurden so präsentiert wie die Audio-Kassetten zur selben Zeit – aus der Sammlung des GameLab ZHdK. Quelle: Suter

Cover Artists

Der in der Schweiz geborene Oliver Frey gehörte zu den bekanntesten Cover-Künstlern der frühen 1980er Videogames. Er bezeichnete sich selbst nicht als Künstler, sondern als kommerzieller Illustrator. Frey wurde 1948 geboren und kam 1956 mit seinen Eltern nach England. Seine Eltern stammten aus dem Tessin und lebten in der Nähe von Zürich, so dass Oliver fließend Italienisch und Deutsch sprach. Als die Familie nach England zog, war er sofort fasziniert von britischen Comics wie Dan Dare, dem Piloten der Zukunft von Eagle Comics. Er ging in Wembley zur Schule, machte eine Ausbildung zum Grafiker und besuchte nach dem obligatorischen Armeedienst in der Schweiz schliesslich die Filmschule in London (vgl. Kean 2016). Um in dieser Zeit seinen Lebensunterhalt zu verdienen, entwarf er Kriegscomics für die War Picture Library Reihe von Fleetway (später IPC). Er musste Kriegsereignisse nach einem Skript zeichnen, das ihm ausgehändigt wurde. Die Illustrationen waren sehr überzeugend und Oliver Frey erhielt weitere Aufträge. So begann seine Karriere als Künstler. Er schuf zahlreiche Strips und Titelbilder für die War Picture Library und etablierte sich als freiberuflicher Comic-Autor für IPC. Er war Art Director bei Look&Learn und übernahm 1975 gar den Comic Trigan Empire bei IPC. In der zweiten Hälfte der siebziger Jahre erreichte seine Arbeit ein großes Publikum und er wurde beauftragt, den Vorspann für Superman – The Movie (1978) in Form eines Comics aus den 1930er Jahren zu gestalten. Dies war ein großer Erfolg. Zur gleichen Zeit, in den siebziger Jahren, schuf Oliver Frey erotische Kunstwerke für Schwulenmagazine, teilweise unter dem Pseudonym Zach; doch er gab sich nicht mit einem Pseudonym zufrieden und begann, auch diese Kunstwerke mit seinem richtigen Namen zu signieren.

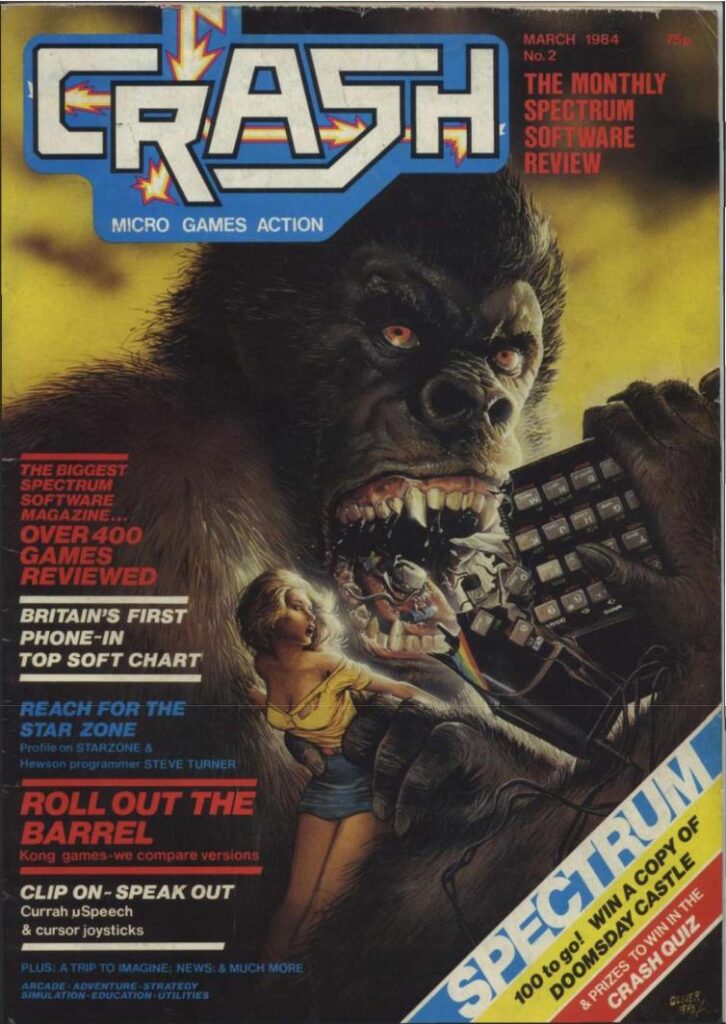

1983 zogen Oiver Frey, sein Partner Roger Kean und sein Bruder Franco Frey nach Ludlow, einer kleinen mittelalterlichen Stadt in Shropshire. Franco recherchierte britische Spiele für einen deutschen Verlag, der Spiele und Software importieren wollte. Franco stellte fest, dass ZX Spectrum-Spiele nur in Fachgeschäften erhältlich waren. So kam er auf die Idee, einen Versandhandel für ZX-Spiele zu gründen, für die es eine wachsende Nachfrage gab. Oliver, Franco und Roger Kean gründeten die Firma Crash Micro Games Action. Das Magazin enthielt kurze Beschreibungen der Spiele und bewarb sie auf brillant gestalteten Versand- und Werbeseiten. Olivers Illustrationen waren entscheidend für den Erfolg. Ihre Fangemeinde liebte sie. Wenige Monate später, 1984, brachten sie das berühmte Zzap!64 heraus, ein Magazin für C64-Spiele. Schon bald forderte der Zeitschriften Grosshändler WH Smith sie auf, aus den Versandzeitschriften richtige Magazine mit mindestens 16 Seiten zu machen. Sie taten es und haben es nie bereut.

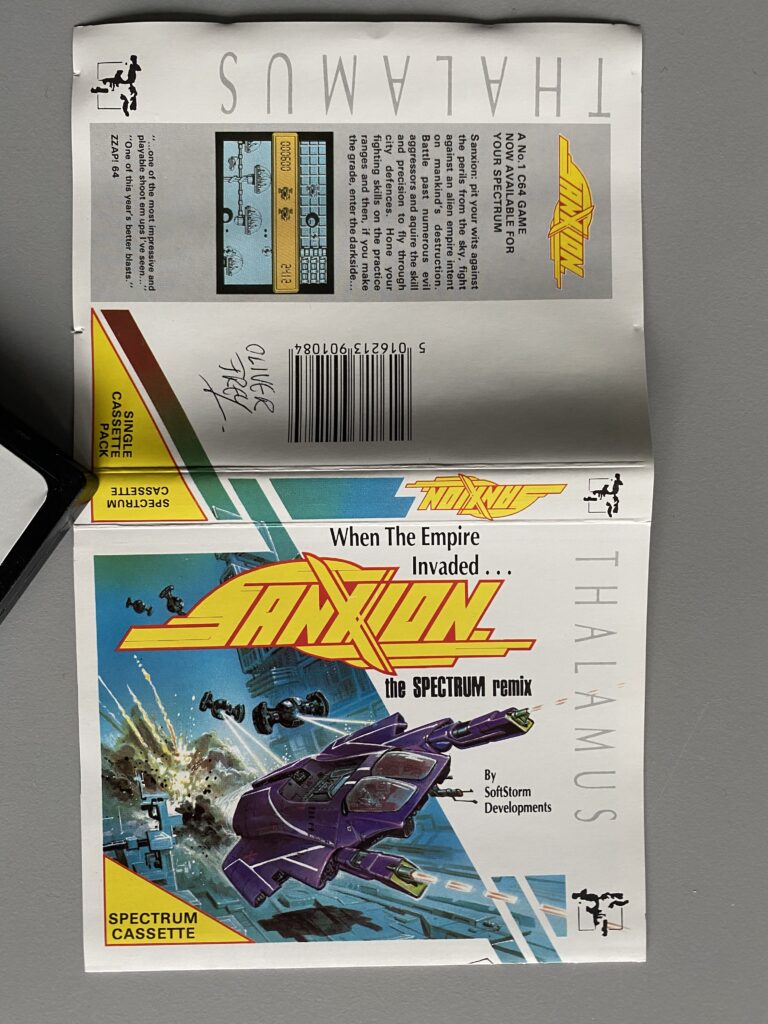

Kean und die beiden Freys gründeten mit Newsfield Limited einen übergeordneten Verlag, der die beiden Spielemagazine Crash für ZX-Spiele (Abb. 9) und Zzap!64 für Commodore C64-Spiele herausgab. Später folgten weitere Magazine für andere Spielecomputer und spezifische Game Genres. Oliver Frey arbeitete dann viele Jahre als Illustrator für Newsfield Publications; einige seiner Cover wurden weit über die Fangemeinde hinaus bekannt (ibid.). Als Newsfield Publications ein Jahr später, 1984, mit dem Tochterlabel Thalamus in das Spielegeschäft einstieg, durfte Frey die meisten Covergrafiken für die Spieleverpackungen entwerfen (vgl. Bitmap Brothers 2023:92ff.). Oliver Frey und seine unglaublichen Covers wurden zum Synonym für die 8-Bit-Ära der 1980er Jahre. Unter anderem gestaltete er die beeindruckenden Covers für das C64-Spiel Armalyte (1988) und das Spiel Sanxion (1989) (Abb. 8).

Fig. 8: Cover art für die ZX Spectrum Version von Sanxion (1989) von Oliver Frey mit Signatur. Quelle: Suter; Fig. 9: Cover Seite des ZX Spectrum Magazins Crash, Ausgabe #2, Januar 1984 mit dem eindrücklichen King Kong, der einen ZX81 Computer frisst. Quelle: Newsfield/archive.org

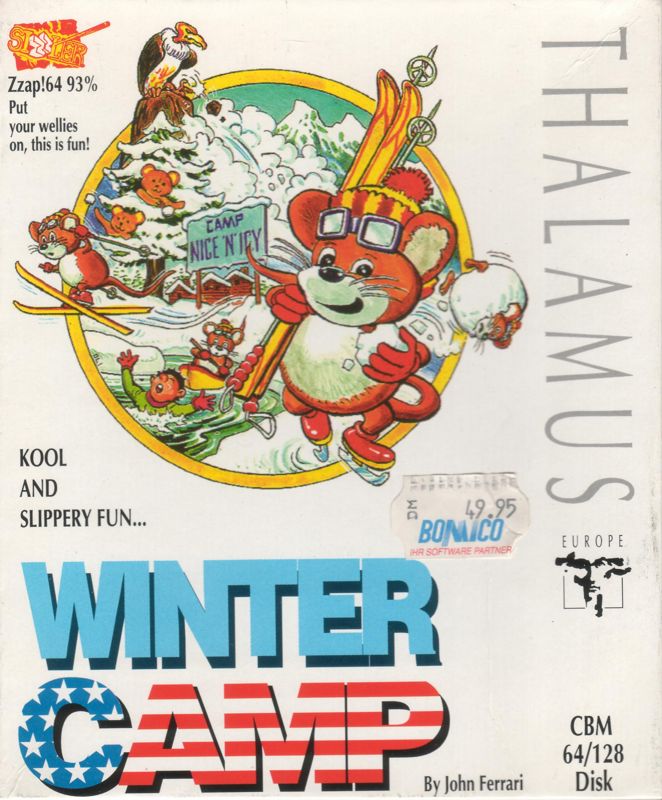

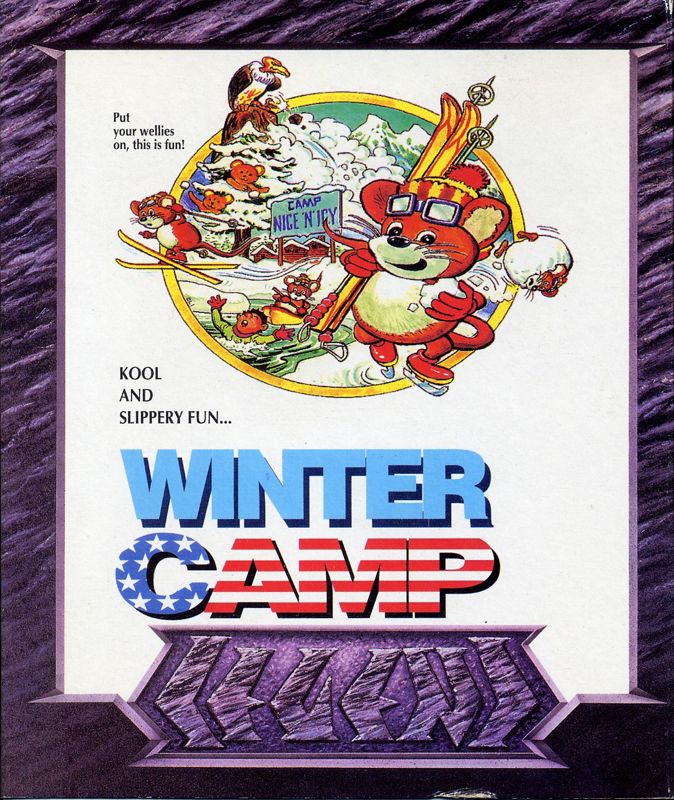

Schliesslich gab es auch eine Geschäftsverbindung zu Richard M. Holmes, der mit seinem in der Schweiz gegründeten Game Publisher Black Legend zwei C64-Spiele von Thalamus übernahm und auf Amiga herausbrachte (Suter 2024e). Holmes hatte nämlich 1993 die beiden C64-Spiele Summer Camp und Winter Camp auf Amiga konvertieren lassen. Design und Verpackung im eigenen Comicstil hatte Oliver Frey bereits für die C64er Versionen von Thalamus gestaltet (Abb.10). Für die Amiga Versionen wurden seine Grafiken mit der sportlichen Maus Maximus fürs Cover übernommen und mit einem Zusatzrahmen für den neuen Publisher Black Legend versehen (Abb.11).

Abb. 10 und 11: Oliver Freys Cover für die C64-Version von Winter Camp (1992) wurde auch von Black Legend für die Amiga Version (1993) übernommen. Quelle: mobygames, Suter

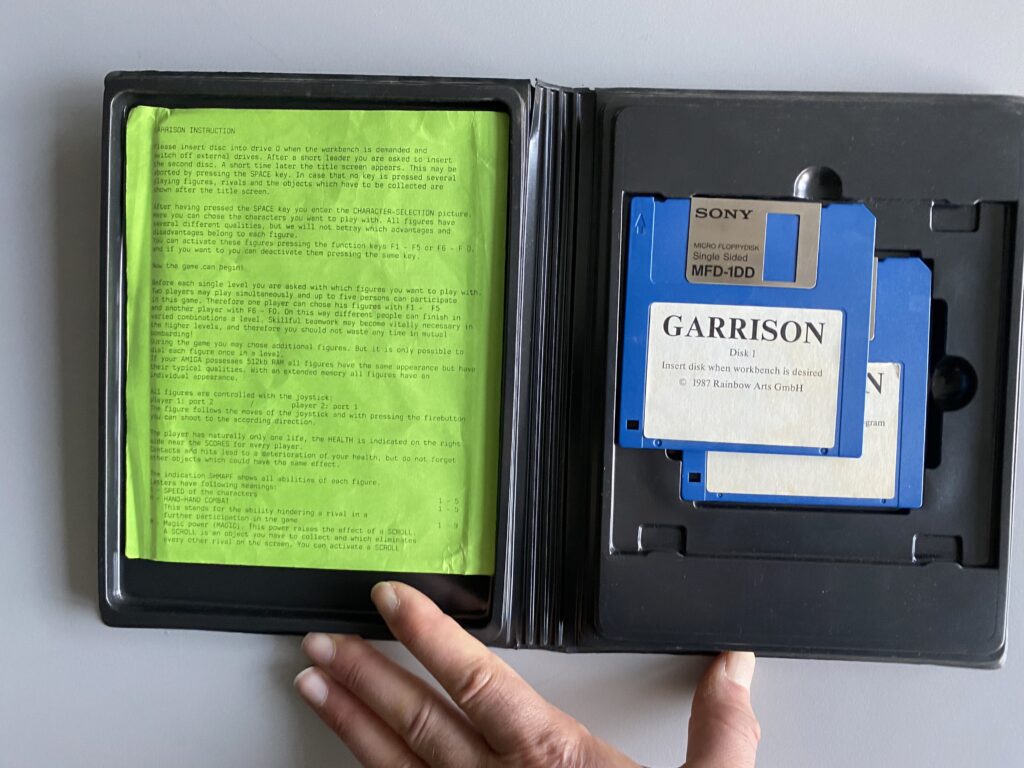

Einzelne Hersteller begannen dann zu experimentierten und erfanden kleinere Karton- und Plastikklappschachteln für die Tapes, teils noch inklusive der Kassettenhülle, teils dann auch ohne, so dass man die Kassetten direkt in die Klappschachtel aus Polystyrol oder Karton legen konnte. Solche Formate boten etwas mehr Raum für Cover-Art und Anleitungen. Einzelne Spiele erhielten dann auch etliche Beilagen, wie Poster und Comics und nutzten grössere Hüllenformate. So kam das von LINEL konvertierte Amiga-Spiel Eliminator (1988) in einer Pappkartonschachtel, die 3 ½ Zoll Diskette war darin in eine dünne Plastikeinlage gelegt, die an sich für zwei Kassetten der C64-Version gedacht waren; und als Beilage wurde ein grosses Schema der Fighter Jets dazu gelegt. Für Garrison (1987) nutzten die Hersteller eine leichte aufklappbare Plastikbox, in der rechts eine Einlageform für eine 3 ½ Zoll Disketten zu finden war und links sich Platz für eine Anleitung fand (Abb.13). Die Einlageform beeindruckt dadurch, dass sie für alle drei Trägerformate jener Jahre passte: Kassetten, 5 ¼ Zoll und 3 ½ Zoll Disketten. Der Umschlag aus Cover und Rückseite konnte einfach in eine in die Box integrierte durchsichtige Plastikhülle eingeschoben werden.

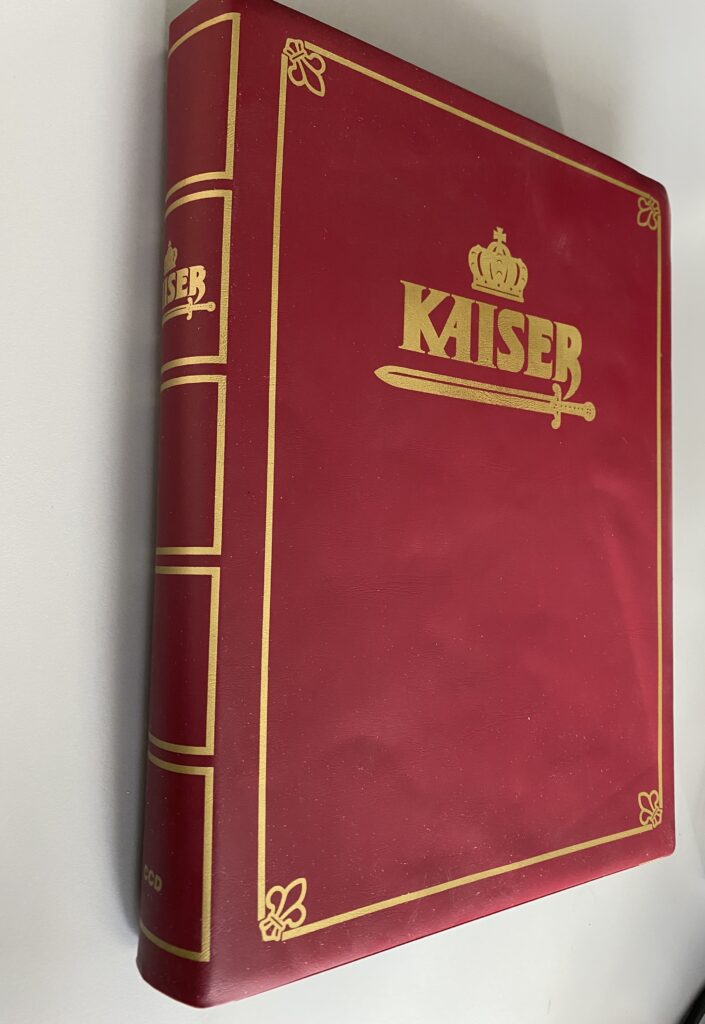

Vereinzelte Produktionen gingen weit über das Übliche hinaus, so auch der Schweizer Publisher LINEL. Markus Grimmer hatte Ende 1980er eine übergrosse Plastikbox für das Spiel Kaiser (1989) hergestellt (Abb.12), die aussah und sich aufklappen liess wie ein Buch und ausserdem ein ganzes Brettspiel enthielt, das parallel zum Computerspiel gespielt werden konnte. Das Spielbrett war eine mittelalterliche Deutschlandkarte, die aus sechs Teilen bestand. (cf. Suter 2024d) Das Videogame selbst kam auf zwei Disketten mit dem Vermerk „Amiga conversion by LINEL 1989“. Beigelegt war auch ein Handbuch und dazu ein Faltblatt mit einigen wichtigen Hinweisen für die Amiga-Version. Von dieser Big Box wurden in England relativ wenige Exemplare verkauft. LINEL-Verleger Markus Grimmer hatte grosse Mühe gehabt, die Händler davon zu überzeugen, diese übergrosse Box in ihre Regale aufzunehmen. In Deutschland verkaufte sich das aussergewöhnliche Produkt ein wenig besser trotz seiner physischen Grösse. In den USA wurde das Spiel nur in einer normalen Pappschachtel veröffentlicht.

Abb. 12: Händler nahmen die Big Box von LINEL für das Amiga-Spiel Kaiser (1989) nur widerwillig in ihre Regale auf. Quelle: Suter Abb. 13: Die erste Version von Garrison (1987) kam in einer Leichtplastik-Box mit Einlageform für die Disketten. Bei beiden abgebildeten Spielen ist die Plastikhülle nach Jahren sehr brüchig geworden. Quelle: Suter

| Verpackungsart | Plattformen | Zeitraum | Schweizer Spiele |

| Keine Verpackung | Listing Games | 1970-1986 | 4 |

| Kleine Cartridge Hüllen | Erste Konsolen Games | 1976-1983 | – |

| Kompaktkassettenhülle | Homecomputer Games | 1980-1990 | 5-10 |

| Polystyrol Klappschachtel | Homecomputer Games | 1983-1990 | 3 |

| Karton/Polystyrol Klappschachtel | Konsolen Games & Home, PC | 1985-1995 | 1 |

| Mini-Kartonschachtel | Homecomputer Games | 1985-1995 | ? |

| Euro Box (Kleine Kartonschachtel) | Computer Games (Home, PC) | 1988-1995 | 20 |

| Big Box (Grosse Kartonschachtel) | Computer Games (Home, PC) | 1988-2005 | 30 |

| Jewel Case | Konsolen und Computerspiele | 1995-2000 | 20 |

| Poly Box | Konsolen und Computerspiele | 2000- heute | 5-10 |

| Special Packaging | Konsolen und Computerspiele | 2010-heute | 1 (mehrfach) |

| DLC | Alle elektronischen Spiele | (2010-heute) | alle |

Die Kartonschachteln

Ab 1988 waren die Kartonschachteln der inoffizielle Standard für die Computerspiele der Plattformen von C64, Amiga, Atari ST, Apple und IBM-PC. Die komplexeren Spiele wurden mit mehr Material und Trägern ausgestattet, so dass die Schachteln von kleinen flachen Formaten zu grossen dicken Formaten wuchsen. Und die Cover werden nun von Grafik- und Comic-Künstlern entworfen. Hochwertiges Artwork verlangt auch grössere Formate. So wird der kleinen Box in der Grösse von 15x18cm nun meist die Big Box in der Grösse von 20x24cm vorgezogen. Der Umfang der Spiele wird immer grösser, so findet man 1990 nicht mehr nur zwei Floppys in der Schachtel, sondern bis zu acht. Dazu gibt es die grossen Anleitungen als Booklets, die nicht nur das How to play abdecken, sondern viel Zusatzinformation zu den neuen Strategie-, Simulations-, Adventure- und Rollenspielen liefern (cf. Suter 2023a-c). Eine Standardisierung setzt sich noch nicht durch. Es existieren unter anderen auch Billig-Editionen für C64/128-Spiele in Mini-Kartonschachteln von 11x14x2,5 cm und zum Beispiel Zweitpublikationen von Amiga-Spielen in kleinen quadratischen Boxen von 13x13cm. Schön zu sehen ist der grundsätzliche Wechsel von der kleinen Box bei Lucasfilm Gams. Waren Maniac Mansion (1987) und Zak McKracken (1989) noch in flachen und dünnen Kartonschachteln verpackt, so kommen mit The Secret of Monkey Island (1990) dann alle weiteren Adventures in der Big Box in den Verkauf.

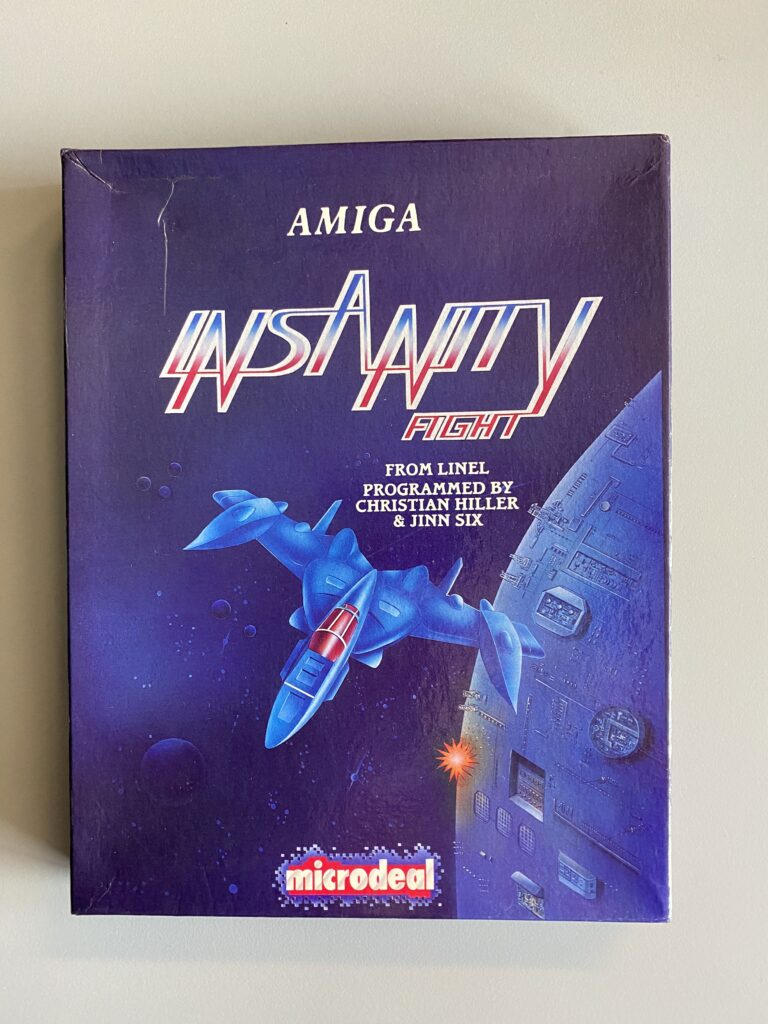

Bei den Schweizer Spielen startet LINEL erstaunlicherweise bereits mit einer grossen Box bei der Herausgabe von Insanity Fight (1987). Das Spiel wurde in einer großen und flachen Schachtel geliefert. Sie mass 23×18 cm, war aber lediglich 2,4 cm hoch und bestand aus einem dünnen Pappkarton, der leicht eingedrückt werden konnte beim Stapeln der Schachteln (Abb. 14). Dass das illustrierte Cover separat gedruckt und auf die Schachtel geklebt wurde, erkennt man vor allem an den Innenrändern der Box. Zur gleichen Zeit wurden viele der Spiele bereits in kleineren Schachteln ausgeliefert, zum Beispiel die Schweizer Spiele The Champ (1988) von LINEL, Rings of Medusa (1989) von Starbyte und Rolling Ronny (1991) von Starbyte und Virgin Games. LINEL selbst wechselte schnell auch zur „Euro-Box“, einer kleineren, aber relativ dicken Pappschachtel, die als Standard 15×18 cm mit 3,5cm Höhe mass. Für einige Jahre war diese “Euro-Box” quasi der Standard für die Verpackung von Amiga Games.

Abb. 14: Insanity Fight (1987) des Schweizer Publishers LINEL wurde in einer grossen flachen Schachtel verkauft.

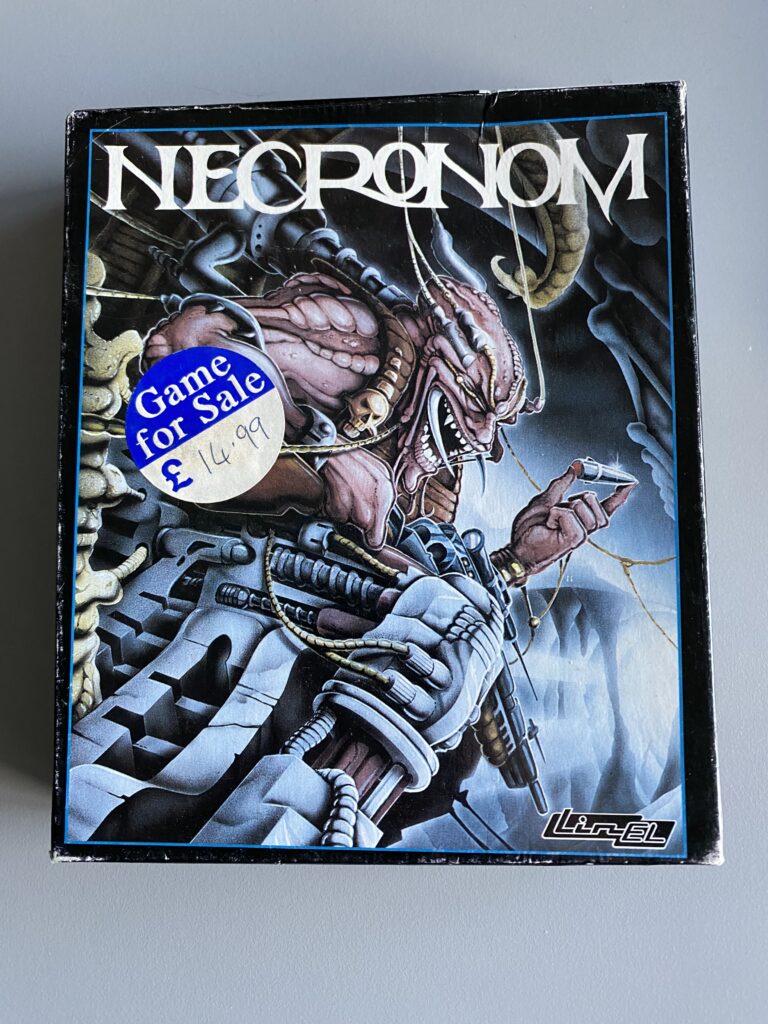

Die gesamte Produktion der Spiele für LINEL fand nicht in der Schweiz, sondern in England statt. Verleger Markus Grimmer setzte auf die Erfahrung der britischen Industrie, zu der er Verbindungen ausgebaut hatte. Er nutzte die Vervielfältigungsfabrik von John Allen in High Wycombe, nordwestlich von London. Der Name des Produktionsstandorts wird nur im Impressum des LINEL Spiels Necronom (1991) erwähnt: ‚Copytec, England‘. John Allen war im für die Branche doch fortgeschrittenen Alter von über 50 Jahren und hatte bereits jahrelange Erfahrung mit der Vervielfältigung von Bändern, Kassetten und Disketten, insbesondere für die Sinclair-Maschinen und den Commodore C64. Er führte alle Vervielfältigungen für den Schweizer Publisher LINEL durch. John Allen organisierte auch die Boxen und den Druck der Hüllen und Handbücher. Die gesamte Produktion lief über ihn (cf. Suter 2024a-d).

John Allen fertigte die Verpackung an und versiegelte sie mit einer Plastikfolie, um sie für die Läden bereit zu machen. Auch die deutschen Versionen der Spiele wurden größtenteils bei Copytec in England produziert und dann direkt von England aus nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz verschickt. Die anderen Länder produzierten ihre eigenen Spiele über Distributoren. Markus Grimmer erklärt dazu: „Ein oder zweimal haben wir in Österreich, in Vorarlberg, bei einer großen Druckerei produziert. Diese Druckerei war die Einzige, die direkt auf die Schachtel druckte. Alles, was aus England kam, wurde kaschiert. Es war eine Pappschachtel, auf die sie den Druck als Papier geklebt haben.“ (ibid.)

Zu dieser Zeit wurden alle Euro-Schachteln laminiert. Später ging Grimmer dazu über, direkt bedruckte Schachteln herzustellen. Von da an bestellte LINEL die Schachteln bei verschiedenen Herstellern in Deutschland. Die italienischen Versionen und Verpackungen wurden in Zusammenarbeit mit dem italienischen Studio GENIAS hergestellt. GENIAS hatte ein Vervielfältigungswerk in Bologna und arbeitete mit dem italienischen Publisher Sofitel zusammen. Dort wurden die Artikel von LINEL für Italien vervielfältigt. Dabei handelte es sich um Spiele auf Kassetten und Vervielfältigungen von 3 ½- und 5 ¼-Zoll-Disketten. Später, für die CD-ROMs, wurden andere spezialisierte Vervielfältigungseinrichtungen genutzt. Laut Grimmer hat LINEL jedoch nie selbst ein Spiel für den Datenträger CD produziert. Die späteren LINEL-Spiele auf CD-ROM wie Kaiser Deluxe (1995) wurden stets von anderen Verlagen wie Softgold, Software 2000, Gong Verlag und Computec Verlag lizenziert.

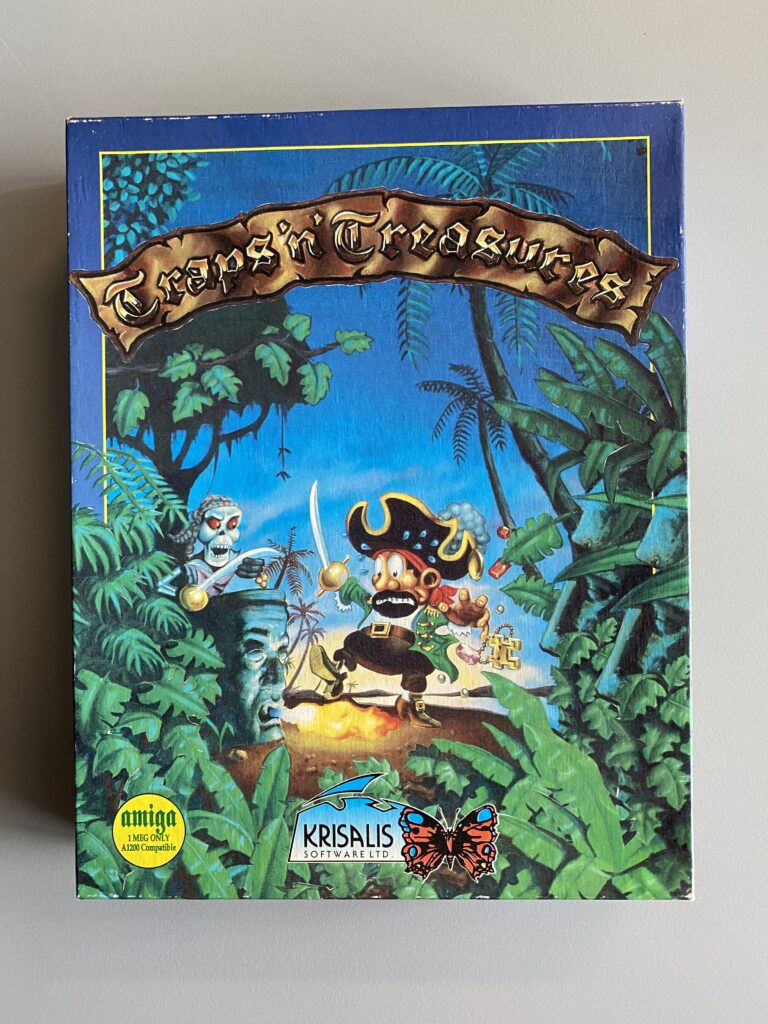

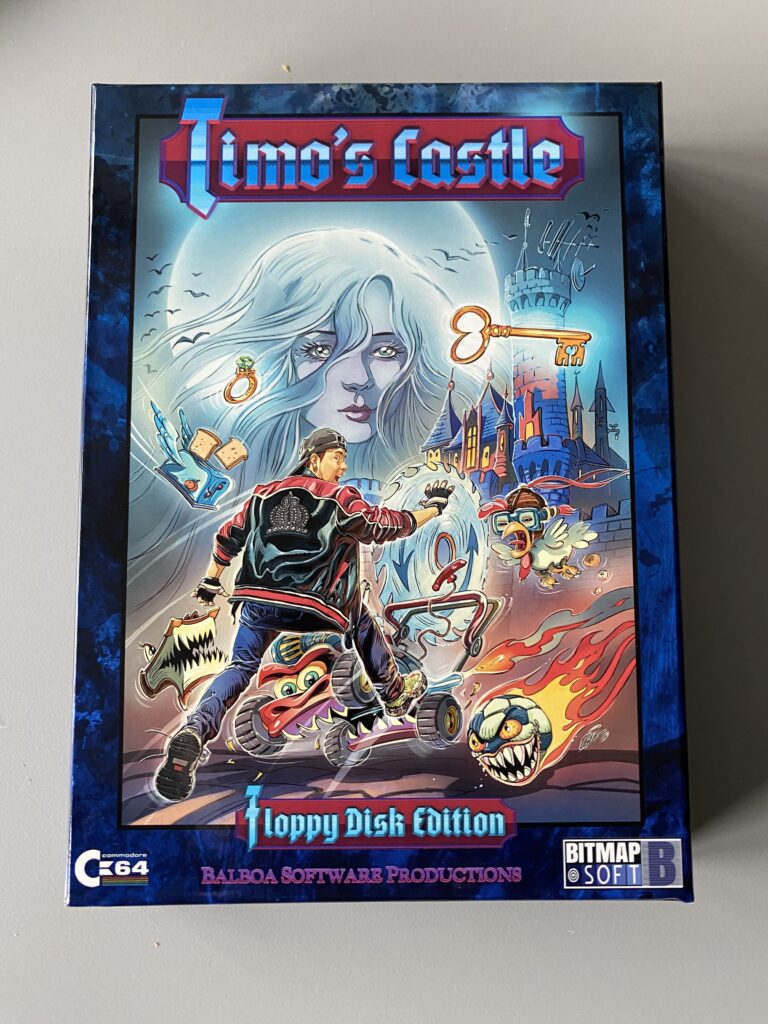

Manche der späteren Schweizer Amiga Spiele kamen wieder in grossen Schachteln auf den Markt. So auch Traps’n’Treasures (1993) von Roman Werner, das zuerst bei Starbyte und dann bei Krysalis erschien (Abb.15). Der Pappkarton der Schachtel für das Abenteuer Plattform Spiel ist vergleichsweise dünn geraten, die Masse entsprechen aber ungefähr dem Standard für die grossen Boxen, der in den 1990ern auch für die PC-Spiele verwendet wurde. Die Box des Spiels Timo’s Castle (2024), das Roman Werner als Retrospiel über 30 Jahre später für Commodore C64 sowohl auf Diskette als auch in einer Cartridge auf den Markt gebracht hat, kommt in einer vergleichsweise leicht kompakteren Version einer grossen Box in einem dicken beständigen Pappkarton von Bitmap Soft auf den Markt (Abb. 16). Breite und Höhe der Box sind leicht kleiner bei 23,5x17x3cm. Das Kaschieren des Umschlags bzw. Covers wurde ebenfalls aufrechterhalten und zeigt einen Druck von hoher Qualität. Die Box Art wurde von Cover und Concept Artist Ogan Kandemiroglu sowie dem Designer Darren Doyle gestaltet.

Abb. 15 und 16: Roman Werners Adventure Traps’n’Treasures (1993) kam in einer dünnen grossen Kartonbox, während sein neues Spiel Timo’s Castle (2024) in einer dicken hochwertigen Box vertrieben wird. Quelle: Suter

Ablösung der handgemalten Box Art

Bis etwa ins Jahr 2000 wurden die meisten Illustrationen von Game Verpackungen noch analog von Hand erstellt. Oft wurde mit Airbrush die Basis für die Grafiken geschaffen. Mit einer Spritzpistole (Airbrush) wurden große Farbflächen aufgetragen, während feine Details danach mit Stift und Pinsel hinzugefügt wurden. Der Schweizer Grafikkünstler Oliver Frey (1948-2022), der den britischen Game Verlag Thalamus mitbegründet hatte und insgesamt 27 Game Titel herausgebracht hatte, erläuterte in einem Interview mit Steve Jarrat für Bitmap Brothers: “I like the airbrush because it’s simple, and is a very quick method of applying colour and adding effects.” (Bitmap Brothers 2023:98) Er erinnerte sich an ein Cover mit einem Schiff, das in Nebel eingehüllt war. Der Nebel liess sich bestens mit der Spritzpistole über die schwarz gezeichneten Masten und den Rumpf legen. Mit gewöhnlichen Pinseln hätte das nicht zwei Stunden, sondern mehrere Tage gedauert. Für einen professionellen Illustrator war Zeit natürlich Geld. Man musste allerdings aufpassen, die Farbtiefe nicht zu verlieren. “Generally, I’ll produce a pencil rough on the board I’m working on, and then spray the background and large areas of colour on top, adding the fine detail by hand.” (ibid.) Frey benutzte vor allem Luma Tintenfarben, die nicht verklumpen, dafür aber, wie er selbst sagte, ziemlich ekelerregend riechen. Seine Cover Art gehört zu den allerbesten und heute noch Gesuchtesten des Genres.

Auch beim Schweizer Publisher LINEL legte man grossen Wert auf ästhetisch wertvolle Box Art. Verleger Markus Grimmer weist darauf hin, dass Verpackung und Cover von Necronom (1990) wie auch schon bei Skate of the Art (1989) vom Engländer Steve ‚The Brush‘ Smyth gestaltet wurde (Abb. 17). „Wir wollten professionelle Cover von Künstlern wie Smyth verwenden. Wir hatten aber auch andere Grafiker, die qualitativ hochwertige Cover und Konzeptzeichnungen machten.” (Suter 2024d) Der Spitzname von John Smyth lautete: ‘The Brush’. John Smyth wurde 1946 in Blackheath, Südost-London, England, geboren. Er arbeitete für das Studio Words & Pictures, das Spieleverpackungen für viele Unternehmen der damaligen Zeit entwarf, insbesondere für Mastertronic und Melbourne House. Gewirkt hat er in den Jahren 1983 bis 1992 als Cover Künstler für Videogames. Neben Smyth haben aber auch Herman Serrano, Dugger (1988), sowie Michael Tschögl, Traders, the Intergalactic Trading Game (1991) und The Neverending Story II (1990), Chris Alan Wilton, The Game of Life (1992), und Roland Petermann Cover Art gestaltet. Doch die Originale sind leider nicht mehr vorhanden. Denn als Markus Grimmer, der Verleger von LINEL, vor einigen Jahren die Schweiz verließ, musste er sein Haus entrümpeln. Er erinnert sich, dass er viele handgemalte Covers für die Spiele von LINEL noch aufbewahrt hatte. Es seien etwa zehn gewesen, aber da niemand Interesse daran gezeigt habe, hätte er die Originale zusammen mit allen anderen LINEL Materialien, die sich noch in seinem Haus befanden, entsorgt (Suter 2024d).

Abb. 17: Das Cover für LINELs Spiel Necronom (1990), inspiriert von H.R. Gigers Alien Designs stammte vom bekannten englischen Grafikkünstler John the Brush Smyth. Quelle: Suter

Mit der Veröffentlichung des ersten Deluxe Paint für den Amiga 1000 im November 1985 öffneten sich allmählich mehr digitale Möglichkeiten für Grafiker. Die Deluxe Paint-Reihe wurde dann über die Jahre hinweg für alle Arten von Grafiken verwendet, insbesondere in Spielen, aber auch für Computerkunst und Computeranimation, für Plattencover, Musikvideos und Comics. Der Cover Künstler Denise Loubet erinnert sich daran, wie er das erste vollkommen digitale Cover für ein Spiel entworfen hatte. 1993 hatte er mit Fractal Design Painter gearbeitet (später Corel Paint), und die Box-Art für das Spiel Ultima Underworld II: Labyrinth of Worlds (1993) mit einem Tablet und Screen entworfen. “Es gab einen Pinsel, der sich wirklich gut wie Ölfarbe anfühlte, also habe ich ihn für das Gemälde verwendet, und es hat gut funktioniert.” (Bitmap Brothers 2023: 202) In den 1990er Jahren wurden die digitalen Bildbearbeitungswerkzeuge immer besser und bedrängten die traditionellen Kunstwerkzeuge immer mehr. Zentral war 1994 die Einführung von Ebenen für die Bearbeitung durch Photoshop 3, den Konkurrenten von Deluxe Paint IV. Bilder konnten nun in mehrere Ebenen aufgeteilt werden. Dies bot den Künstlern die Möglichkeit eine grössere Kontrolle über die von ihnen erstellten Bilder und deren Reproduktion zu erhalten für den Druck auf Karton (cf. Freeman 2023), so dass einige Jahre später ums Jahr 2000 herum praktisch keine handgemalten Vorlagen mehr erstellt wurden, sondern lediglich so, wie es Denise Loubet bereits 1993 vorweggenommen hatte, vollständig digitale Bilder, die mit Photoshop und anderen visuellen digitalen Tools hergestellt wurden und mit ihrem Detailreichtum, ihren präzisen leuchtenden Farben und Schattierungen beeindruckten.

Standardisierung

Winnie Forster (2020:68ff), der die Geschichte der elektronischen Spieleverpackungen in Björn Blankenheims Buch Game Designers & Software Artists (2020) ausgezeichnet zusammenfasst, merkt an, dass erst in den Jahren 1995 bis 2000 eine klare Vereinheitlichung der Verpackungen von Videogames stattgefunden hat. Der Durchbruch der CD-ROM als Datenträger, der die Floppy Disks ablöste, brachte eine neue Verpackung mit sich: die Jewel Box, die ähnlich wie schon die Kompaktkassettenhülle aus dem Musikgeschäft übernommen worden war. Vorerst allerdings liessen sich die Big Boxes noch nicht aus den Regalen verdrängen. Sie enthielten nun einfach eine Jewel Box mit CD-ROM(s) sowie je nach Bedarf Booklets und Marketingmaterialien. Dabei konnten es auch doppelte oder vierfache Jewel Cases sein. Allerdings setzte sich das Format der Musik-CD schliesslich vollends durch. Doch gerade für die Konsolenspiele war die transparente Plastikhülle zu zerbrechlich, was man vor allem bei der Dreamcast mit dem kleineren, aber dickeren Format feststellen musste.

Abb. 18: War Heli (1987) war quasi ein Vorreiter der Reduktion von Verpackung, das Spiel von Heubi und Kohler für Atari ST kam bereits 1987 als Jewel Box in den Verkauf.

Die Reduktion der Verpackung war ein wichtiges Kriterium für Matthias Heubi und Matthias Kohler, als sie in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre eine Jewel Box für ihr Atari ST Spiel War Heli (1987) auswählten (Abb. 18). Der eine der beiden jungen Entwickler, Matthias Heubi, hatte an den Schweizer Büromessen jener Jahre teilgenommen und kannte die gängigen Verpackungsformate für Medien und Datenträger. So verpackten die beiden ihr Spiel in eine Jewel Box wie sie damals bereits für Audio-CD-ROMs verwendet wurden. Ihr Spiel wurde aber nicht auf eine CD gepresst – Atari und Amiga kannten noch keine CD-ROM Laufwerke – sondern auf eine Diskette. Und die Diskette mit Label ihres Publishers Argonica wurde in eine eingepasste dünne Plastikform gelegt, welche wiederum genau in die Jewel Box eingepasst wurde. Die beiden Entwickler gestalteten auch das Cover als Faltblatt mit innen liegender Anleitung sowie die Rückseite für die Box selbst mit eigenen Grafiken, Beschreibungen respektive Screenshots aus dem Spiel. In Ihrer Art ist diese Game Box eine der ersten und eindeutig ein bis ins Detail gelungenes Produkt aus einer Zeit, in der keine wirklichen Standards für Videogames bestanden. Auch LINEL hatte sich 1988 ähnliche Gedanken gemacht. Die beiden Spiele Cracks (1988) und Dugger (1988) kamen nämlich ebenfalls in Jewel Boxes mit einem Cover Faltblatt daher. Die 3 ½ -Zoll Disketten hatten aber keine spezielle Halterung im Plastikgehäuse und rutschten darin herum, denn das Gehäuse war an sich für eine CD-ROM oder eine 5 ¼ -Zoll Diskette gedacht. Das gleiche System wie bei Warheli (1987) mit kleinem Plastikgehäuse und einer eingepassten dünnen Plastikform für die Amiga-Diskette wurde aber auch für Giganoid (1988) von Swiss Computer Arts in St. Margrethen verwendet. Faltblatt und Rückseite waren gleich strukturiert wie bei Warheli mit einer zweisprachigen Anleitung innen auf dem Faltblatt und Screenshots des Spiels sowie einer Beschreibung auf der Rückseite.

Doppelt gemoppelt und hin zur Poly Box

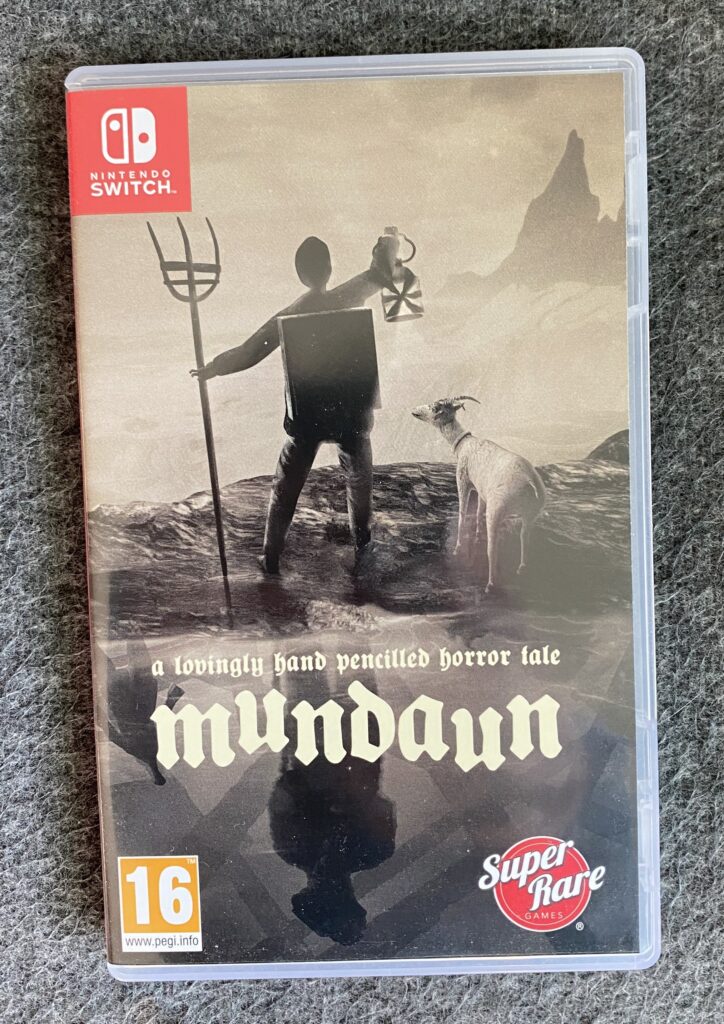

Während die PC- und Mac-Spiele noch lange doppelt verpackt werden und in Jewel Cases stecken, die wiederum in einer Big Box stecken, suchen und finden die Hersteller der Konsolenspiele ein neues Format: die Poly Box. Sie hat die Grösse eines Taschenbuches, ist aufklappbar und aus weichem, aber beständigem Polypropylen Plastik. Die Grösse beträgt einheitliche 19×13,5cm und ist etwa 14 mm dünn. Platz hat es für zwei CD-ROMs und eine kleine Anleitung. Diese Verpackung setzt sich bei allen Konsolen durch, die ihre Produkte mit einer wiedererkennbaren Farbe ausstatten: die X-BOX bspw. benutzt grün (ab 2002) und dann hellgrün ab X-BOX 360 (2005) sowie X-BOX ONE (2013) and X-BOX ONE S (2016). Die PS4-Spiele sind in blau ebenfalls sofort zu erkennen. Die PS5 Spiele haben einen weissen Hintergrund für das Logo und sind in eine transparente blaue Box verpackt. Die Nintendo Switch und Switch 2 Spiele haben einen roten Rücken und ein rotes Logo. Bekannt ist dieses Verpackungsprodukt unter unterschiedlichen Bezeichnungen: Keep-Case, Amaray Case, Poly-Case oder Poly Box. Es setzte sich nicht nur bei Konsolenspielen und PC-Spielen durch, sondern auch bei Filmen, sowohl für DVDs als auch für Blue Ray Discs. Bei Nintendo wird die Packung von Wii-Spielen weiss und erhält eine kleine Halterung für die Memory Card. Die gedruckten Anleitungen fallen zuerst bei den Konsolen Wii und PS3 weg, heute sind praktisch keine mehr zu finden (cf. Suter 2023a-c). Für die Nintendo Switch wurde die Poly Box nochmals etwas verkleinert (16,5×10 cm), ist aber noch immer sehr gross für die kleine Memory Card (Abb. 17/18). Manche der PC-Polyboxen gehen noch einen Schritt weiter, sind gänzlich leer von Datenträgern und bieten lediglich noch einen Code an, mit dem man den DLC herunterladen kann. Damit erreicht “die Evolution der Verpackung ihren spartanischen Endpunkt”, ist Winnie Forster (2022:79) überzeugt.

Abb. 19: Die Switch Poly Box für das Schweizer Indie Game Mundaun (2021) ist 2023 als Spezialausgabe bei Super Rare erschienen. Quelle: Suter. Abb. 20: Poly Box für das Schweizer Indie Game FAR Lone Sails von Entwickler Studio Okomotive. Quelle: Okomotive

Witzigerweise haben aber grössere Fach- und Warenmärkte bereits nochmals eine leicht weiterführende Iteration eines leeren Datenträgers gefunden. Auch eine leere Box beansprucht nämlich viel Ausstellungsfläche. So sind zumindest in den amerikanischen Märkten wie bei Walmart seit einiger Zeit auch Vouchers, respektive Plastikkarten – etwas grösser als Kreditkarten – mit den Covers von einzelnen Konsolenspielen zu finden. Sie offerieren dem Käufer einen Code, der den Download des entsprechenden Spiels vom entsprechenden Online-Provider garantiert (Abb.21) Der Fachmarkt kann die Vouchers praktischerweise in grösserer Zahl übereinander hängen. Es bleibt einzig noch ein Cover des Spiels als Werbeträger übrig, das wiederum fast die ganze Vorderseite des Vouchers beansprucht.

Abb. 21: Plastikkarten mit einem Code zum DLC eines Spiels (oben) nehmen viel weniger Platz ein als die in Polyboxen verpackten Spiele (untere zwei Reihen). Ein Nintendo Switch Regal in einem Walmart in Kalifornien im Januar 2025. Foto: Suter

Mit dem Erreichen dieses “Endpunktes” kommen aber auch die gegenläufigen Ausnahmen immer öfter aufs Tapet. Spezial- und Sammelboxen präsentieren bestimmte Spiele ganz bewusst als Luxus- oder Mitmach-Produkte und füllen übergrosse Boxen mit Spielzeug, Schmuck, T-Shirts und anderen Goodies für die treuen Fans der Spiele-Reihe. Doch die Auflagen dieser speziell aufwändigen und teuren Spiele-Ausgaben bleiben in den meisten Fällen unter 10’000 Stück, der Rest wird ganz normal verkauft. Häufig werden diese speziellen Sammel-Editionen für den Start eines Spiels herausgegeben und mit einer grossen Werbekampagne begleitet, die auf das neue Spiel aufmerksam machen soll. Fans kaufen diese speziellen Ausgaben sehr gerne, der Rest der Klientel begnügt sich aber gerne mit einer normalen Box oder dem DLC. Die Limitierung auf einige Spezial-Boxen für Liebhaber und Sammler trifft insbesondere auch auf die Indie Game Szene zu, die sich meist mehr auch nicht leisten kann, sich aber doch gerne auch mit AAA-Spielen vergleichen möchte – und das durchaus auch darf – so zum Beispiel auch die beiden Schweizer Spiele Mundaun (2021) (Abb. 19) und FAR Lone Sails (2018) (Abb. 20).

Übergangsmedien

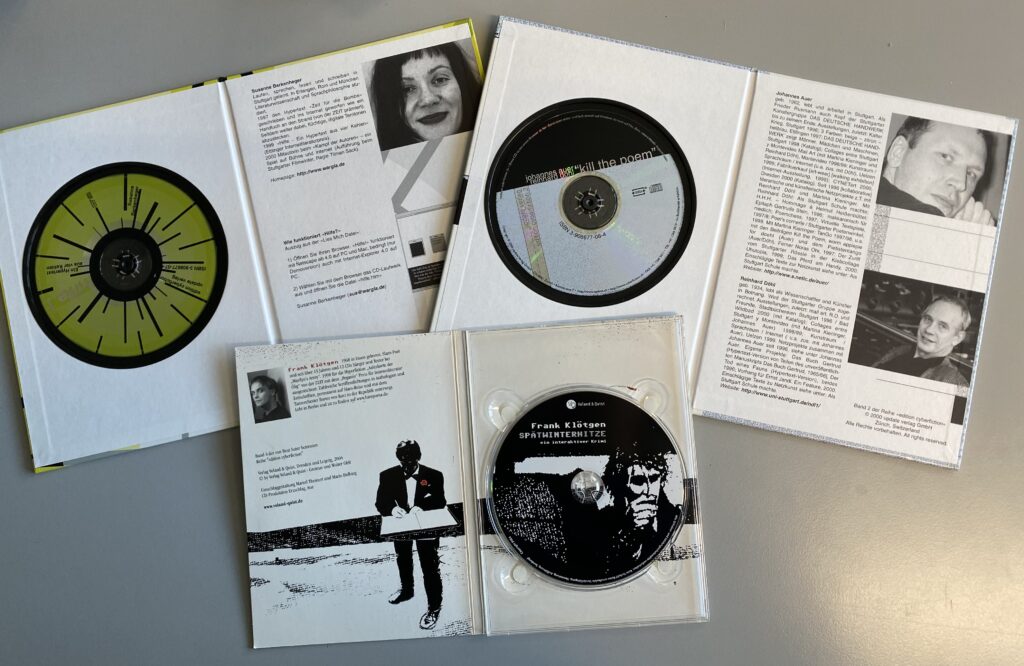

Als Seitenstrang sei hier eine eigene kleine Verpackungsgeschichte erwähnt, die sehr schön illustrieren kann, wie schwierig es in der Übergangszeit der Trägermedien war, neue Verpackungslösungen zu finden. Der Autor dieses Artikels wirkte von 1999 bis 2004 als Schweizer Verleger der edition cyberfiction und gab eine Reihe von interaktiven Werken elektronischer Literatur heraus. Es begann 1999 mit einem Buch zu Hyperfiction, dem eine CD-ROM mit 24 Werken deutschsprachiger Autorinnen und Autoren beigelegt war. Die Innovation war dabei die gegenseitige Verlinkung und Referenzierung von Buchtext und Locations im digitalen Medium. Das Medium war eine beigelegte CD-ROM. Diese Publikation erschien im Stroemfeld Verlag (Suter, Böhler 1999). Für die Einzelausgaben 1 und 2 der Reihe edition cyberfiction wurde dann im Jahre 2000 eine eigene Klappkartonverpackung gestaltet, welche Informationen zu den digitalen Projekten sowie eine in den Karton eingebettete CD-Rom als Medienträger enthielt (Berkenheger 2000) (Auer, Döhl 2000). 2001 wurde aus Kostengründen neu eine einfache, biegsame, dünne Plastikhülle (dünner als ein Jewel Case) gewählt, bei der man über einen kleinen Bügel die CD-ROM ausgeben konnte. Von dieser dritten Publikation der Reihe edition cyberfiction wurden dann die Produkte “on demand” hergestellt (Gassner 2001). Die edition cyberfiction 4 der Spätwinterhitze von Frank Klötgen (2004), eine Hyperfiction, die in den Rezensionen in den Medien auch als Spiel bezeichnet wurde, erhielt dann wiederum eine flache Klappbox wie die Nummern 1 und 2 (Abb. 22). Die dünne Box war aber nicht aus Karton, sondern aus Plastik und kam in einem kleineren Format daher, das der mit dem Schweizer Verlag update kooperierende Voland&Quist Verlag in Leipzig ausgewählt hatte. Der Deckel als Cover war dabei aus leichtem Karton. Er enthielt aussen Titel und Bild sowie innen eine Beschreibung des neuartigen Produkts.

Abb. 22: Übergangsprodukte mit neu entwickelten Verpackungen: drei Ausgaben der in der Schweiz entwickelten edition cyberfiction aus den Jahren 2000 und 2004. Quelle: Suter.

In der Übergangszeit um die Jahrtausendwende hatten sich die Medienträger und Formate sehr schnell wieder abgelöst, so dass ein einzelner Produzent sich gezwungen sah, neue Formate zu entwickeln. Die meisten dieser Formate für Multimedia Erzeugnisse boten interessante und spannende neue Lösungen und machten durchaus auf sich aufmerksam, konnten sich aber aus verschiedenen Gründen (Ökonomie, Nischenplayer, Online-Publishing) auf dem Markt nicht durchsetzen. Die Probleme schienen sich weiter zu verschärfen, als die Trägermedien innerhalb kurzer Zeit ausgetauscht wurden (CD-ROM > DVD > Blue Ray), bis schließlich DLC und Datenstreaming in praktisch allen Bereichen zum Standard wurden. Tatsächlich hat aber das physische Format der runden, vorgepressten optischen Compact Disc, das Daten enthält und als “read-only Memory” für drei aufeinanderfolgende Datenträger genutzt wurde, wesentlich dazu beigetragen, einen Standard für die Verpackung von Spielen in Polypropylenschachteln, sogenammten Poly Boxen, zu finden, und zwar für einen Zeitraum von 20 Jahren, bevor die physischen Medien obsolet wurden.

Eine Box ist nicht nur eine Box

50 Jahre Game Distribution zeigen, dass alle Register gezogen wurden, um die Spiele unter die Leute zu bringen. Sobald Ende der 1970 er Jahre klar war, dass Videogames auch Käufer finden konnten, wurden Marketing- und Distributionsstrategien für die neuen Produkte eingeführt. Die Amateur Community der Listing Games und ersten Homecomputerspiele auf selbst bespielten Kassetten und Disks wurde immer professioneller. Bilder als gezeichnete und gemalte Grafiken waren dabei besonders wichtig; sie mussten spektakulär und emotionsgeladen sein und andere Medien ausstechen. Das Cover eines Games sollte die Vorstellungskraft anregen und ein Bild von der Welt des Spiels zeichnen, wie es die Computer- und In-Game-Grafik damals noch nicht konnte. Die simple Pixelwelt der 1980er, die so charakterisch für die Interaktionen im Spiel war, fand lediglich auf den Rückseiten der Schachteln und Hüllen ihren Platz in Form von Screenshots, die zeigen sollten, wie sich das Gameplay eines Spiels anfühlen würde. Vorne kamen die fantastischen und oft dramatischen Covers von Künstlern wie Oliver Frey und John ‘the brush’ Smyth zum Zuge. Sie wurden bis weit in die 1990er Jahre noch handgemalt, meist mit Airbrush und farbiger Tinte. Erst danach setzte sich die digitale Bildbearbeitung auch für die Game Verpackungen vollständig durch.

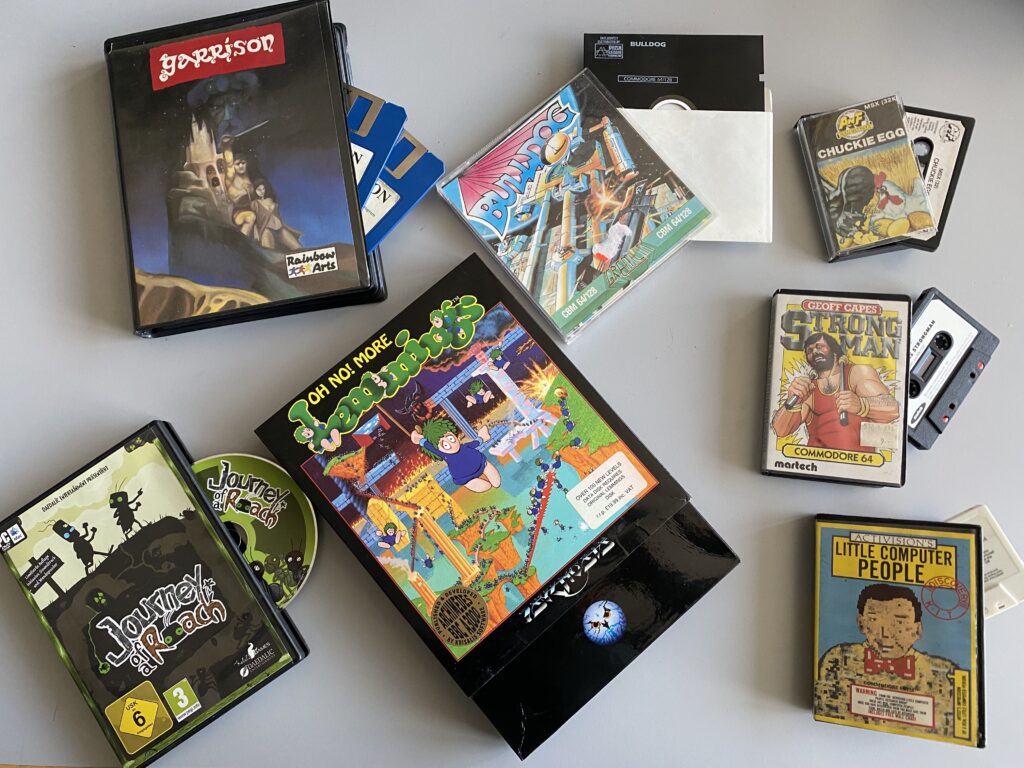

Abb. 23: Unterschiedliche Verpackungen und Formate für Videogames aus dem Archiv des GameLabs der ZHdK. Links unten Schweizer Spiel Journey of a Roach (2013) auf DVD für PC in standardisierter Poly Box, links oben Garrison (1988) von Rainbow Arts in grosser Polystyrolbox mit Einlage für die Disketten und eingeschobenem Umschlag; Mitte unten Oh No! More Lemmings (1992) von Psygnosis für Acorn Archimedes in dunkler Kartonbox mit Einschub Cover (Sleeve); Mitte oben Bulldog (1986) von Gremlin für C64/128 auf Floppy Disk in aufklappbarem Plastikgehäuse mit Faltblatt als Umschlag; rechts unten Little Computer People (1985) von Activison für C64 in harter Polystyrol Box mit eingeschobenem Umschlag; darüber Geoff Capes Strongman (1985) für C64 in etwas kleinerer harter Polystyrolbox; und rechts oben Chuckie Egg (1984) für MSX in Audio-Kassettengehäuse mit minimalem Einlageblatt. Quelle: Suter.

Die Boxen selbst machten eine Art Evolution durch, die vom Kleinen ins Grosse und dann wieder zurück ins Kleine führte, bis schliesslich die physische Gestalt der Verpackung obsolet wurde und sich wieder so erübrigte wie am Anfang bei den Listing Games. Über die Jahrzehnte entstanden Boxen und Hüllen in allen Grössen und Materialien von kleinen Plastikgehäusen für Tapes bis zu den grossen Kartonschachteln, die auch noch Jewel Cases enthalten konnten. Dabei gab es praktisch zu keiner Zeit einen Standard für die Verpackung, der sich wirklich durchsetzen konnte. Vielmehr waren stets mehrere Formate nebeneinander zu finden, die sich konkurrenzierten, aber somit auch den Markt interessanter machten (Abb. 23). Dies hatte nicht zuletzt auch mit den ökonomischen Möglichkeiten der Produzenten und Distributoren zu tun. Man orientierte sich stets stark an bestehenden Unterhaltungsmedien und Medienträgern sowie ganz einfach auch an den bestehenden Formaten, die die Verpackungsindustrie jener Jahre produzierte. So waren Audiotapes und deren Plastikgehäuse bereits günstige Massenanfertigungen für die Musikindustrie, als die Game Industrie in Europa begann, ihre ZX- und C64 Spiele ebenfalls damit zu verpacken. Gleiches galt auch zu einem späteren Zeitpunkt für die Jewel Cases der CD-ROMs, die ebenfalls von der Musikindustrie übernommen wurden. Dazwischen gab es aber haufenweise Adaptionen und Eigenentwicklungen, die heute ein recht chaotisches Bild des physischen Game Marktes der 1980er und 1990er Jahre vermittelt, aber immer auch mit den jeweiligen Computersystemen und ihren unterschiedlichen Datenträgern sowie deren Kapazitäten, respektive deren fortschreitender Entwicklung zu tun hatte, welche stets wieder neue Verpackungen und Verpackungsstrategien und damit auch Marktingstrategien verlangten. Ob aus Plastik, aus Polystyrol oder aus dickem oder dünnem Karton, ob mit kleinem Faltblatt, mit kaschiertem auffälligen Cover als Print einer originalen handgemalten Grafik, ob als rein digital erstellter Umschlag oder in eine durchsichtige Poly Box geschoben, eine Box ist eben nicht nur eine Box.

Ludografie

Armalyte (1988), Thalamus, Thalamus.

Asteroids (1981), Atari, Atari.

Bulldog (1986), Gremlin Graphics Software, Gremlin Graphics Software.

Cave Flight (1985), René Straub, Homecomputer 1985/6-7, p.55-56 (Listing).

Crack (1988), LINEL, LINEL.

Chuckie Egg (1984), [MSX], A&F Software, A&F Software.

Dugger (1988), LINEL, LINEL.

FAR Lone Sails (2019), [Nintendo Switch], Okomotive, Mixtvision.

Garrison (1987), Digital Dreams, Rainbow Arts Software.

Geoff Capes Strongman (1985), Martech, Martech.

Insanity Fight (1987). LINEL, LINEL.

Jagdszene Chicago (1985), Ralph Cronimund, Computronic 1985/5-6, p.57-62 (Listing).

Journey of a Roach (2013), Koboldgames, Daedalic Entertainment.

Joust (1982), Williams Electronics, Atari.

Kaiser (1989), LINEL, LINEL.

Little Computer People (1985), [C64], Activision, Activision.

Maniac Mansion (1987), Lucasfilm Games, Lucasfilm Games.

Mundaun (2021), [Nintendo Switch], Hidden Fields, MMW Interactive.

MURI – Breakout für Profis (1987), Markus Wild und Marius Wey, Happy Computer 12/ 87 No. 50, p. 64-72 (Listing).

Mystery House (1980), On-Line Systems, Sierra Entertainment.

Necronom (1990), LINEL, LINEL.

Oh No! More Lemmings (1992), [Acorn], DMA Design, Psygnosis.

QS Asteroids (1981), Quicksilva Ltd., Quicksilva Ltd.

Rings of Medusa (1989), Starbyte Software, Starbyte Software.

Rolling Ronny (1991), Starbyte Software, Starbyte Software.

Sanxion (1989), [ZX Spectrum], Thalamus, Thalamus.

Skate of the Arts (1989), LINEL, LINEL.

Stealth ATF (1990), Activision, Nintendo.

Summer Camp (1990), [C64], Thalamus, Thalamus.

Summer Camp (1993), [Amiga], Black Legend, Kompart

The Champ (1988), LINEL, LINEL.

The Game of Life (1992), LINEL, LINEL.

The Neverending Story II (1990), LINEL, LINEL.

The Secret of Monkey Island (1990), Lucasfilm Games, Lucasfilm Games.

Timo’s Castle (2024), Bitmap Soft, Balboa Software Productions.

Traders, the Intergalactic Trading Game (1991), LINEL, LINEL.

Traps’n’Treasures (1993), Starbyte Software, Starbyte Software.

Top Tennis (1985), Bernd Dalle, Computronic, 1986/03-04, p.52-60 (Listing).

Ultima (1981), Origin Systems, California Pacific Computer Company.

Ultima Underworld II: Labyrinth of Worlds (1993), Looking Glass Studios, Origin Systems.

War Heli (1987), Matthias Heubi und Matthias Kohler, Argonica.

Winter Camp (1992), [C64], Thalamus, Thalamus.

Winter Camp (1993), [Amiga], Black Legend, Kompart.

Zak McKracken (1989), Lucasfilm Games, Lucasfilm Games.

Magazine

Crash Magazine (1984-1991), Newsfield Publications (später Europress), founded by Roger Kean, Oliver Frey and Franco Frey, https://www.crashonline.org.uk/

Creative Computing (1974-1985), Creative Computing Press (später Ziff Davis Publishing), founded by David Ahl, https://archive.org/details/creativecomputing

Computronic (1984-1987), Roeske Verlag (später Tronic Verlag), https://archive.org/search?query=creator%3A%22Computronic%22

Eagle Comic (1950-1994), Hulton Press (später IPC Magazines), Southport/London.

Happy Computer (1983-1990), Markt & Technik, https://www.kultboy.com/Happy-Computer-Zeitschrift/22/

Zzap!64 (1985-1992), Newsfield Publications (später Europress), founded by Roger Kean, Oliver Frey and Franco Frey, https://archive.org/details/zzap64-magazine

Literatur

Ahl, David H. (1973). 101 BASIC Computer Games. Digital Equipment Corporation, Maynard Massachusetts.

Auer, Johannes und Reinhard Döhl (2000), kill the poem! Digitale visuell-konkrete poesie und poem art. Edition cyberfiction 2, update Verlag, Zürich.

Berkenheger, Susanne (2000), Hilfe! Ein Hypertext aus vier Kehlen. Edition cyberfiction 1, update Verlag, Zürich.

Bitmap Brothers (2023). The Art of the Box. Bath: Bitmap Books Ltd.

Blankenheim, Björn (hg.) (2020). Game Designers & Software Artists. Inszenierung und Selbstverständnis der Künstler/innen bei ELECTRONIC ARTS, 1983-1988. Verlag Werner Hülsbusch, Glückstadt.

Forster, Winnie (2020). Vom Ziploc-Beutel zum DLC: Geburt, Wachstum und Endstufen der Spielpackung. In: Blankenheim (2020), S. 67-80.

Freeman, Will (2023), From Airbrush to ZBrush: The Evolution of Game Box Art, Blog on Bitmap Books,

https://www.bitmapbooks.com/blogs/news/from-airbrush-to-zbrush-the-evolution-of-game-box-art, September 4, 2023.

Gassner, Oliver (2001), tExtraTouren. Edition cyberfiction 3, update Verlag, Zürich.

Kean, Roger (2016), The Fantasy Art of Oliver Frey, Extended Edition, Fusion Retro Books in association with Reckless Books, Kenilworth and Ludlow.

Klötgen, Frank (2004), Spätwinterhitze. Edition cyberfiction 4, Voland & Quist, Leipzig.

Suter, Beat und Michael Böhler (1999); (Hg.). Hyperfiction. Hyperliterarisches Lesebuch: Internet und Literatur. Mit CD-ROM. Basel/ Frankfurt a. M.: Stroemfeld/ Nexus.

Suter, Beat (2023a), “Chunky Game Booklets – Part 1: A Serious Manual”, in: Confoederatio Ludens, Blog, chludens.hypotheses.org/996, Bern, 30.10.2023.

Suter, Beat (2023b), “Chunky Game Booklets – Part 2: Story Booklets”, in: Confoederatio Ludens, Blog, chludens.hypotheses.org/1021, Bern, 06.11.2023.

Suter, Beat (2023c), “Chunky Game Booklets – Part 3: From Strategy Guides to Downsizing the printed matter”, in: Confoederatio Ludens, Blog, chludens.hypotheses.org/1053, Bern, 06.11.2023.

Suter, Beat (2024a), LINEL – a Swiss Game Publisher 1: A complete list of LINEL’s games”, revised and expanded edition, in: Confoederatio Ludens, Blog, chludens.hypotheses.org/983, Bern, 29.05.2024.

Suter, Beat (2024b), LINEL – a Swiss Game Publisher 2: Collaborations and Unreleased Games”, revised and expanded edition, in: Confoederatio Ludens, Blog, chludens.hypotheses.org/1296, Bern, 29.05.2024.

Suter, Beat (2024c), LINEL – a Swiss Game Publisher 3: From EUREKA! to the Neverending Story – People and Work at LINEL, in: Confoederatio Ludens, Blog, chludens.hypotheses.org/2604, Bern, 24.06.2024.

Suter, Beat (2024d), LINEL – a Swiss Game Publisher 4: The Publishing Business, in: Confoederatio Ludens, Blog, chludens.hypotheses.org/2743, Bern, 01.07.2024.

Suter, Beat (2024e), Richard M. Holmes und die Hochpreisinsel Schweiz, in: Confoederatio Ludens, Blog, chludens.hypotheses.org/3073, Bern, 16.09.2024.