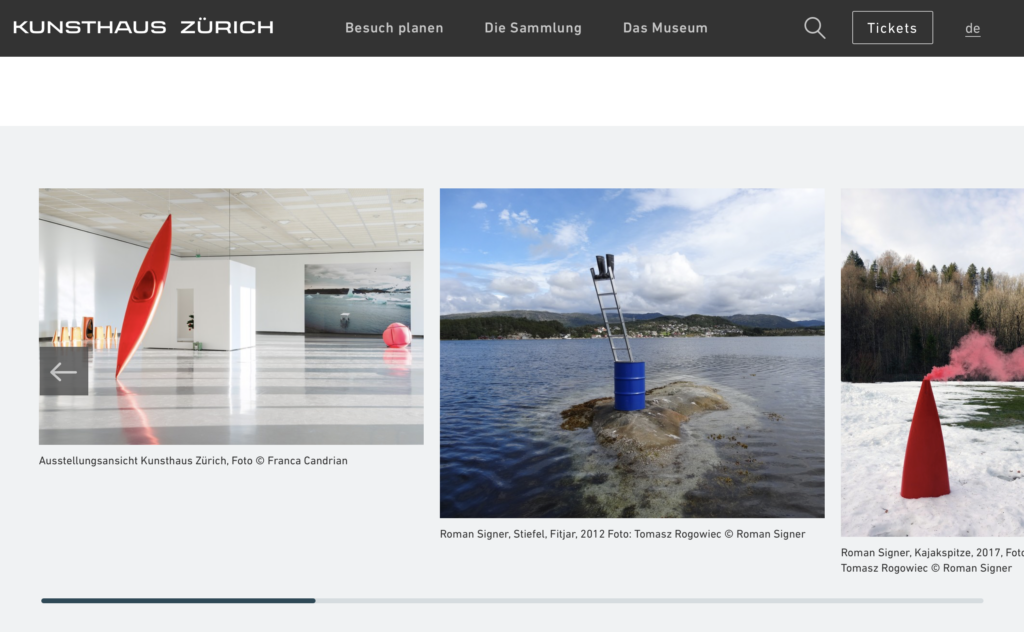

https://www.kunsthaus.ch/besuch-planen/ausstellungen/roman-signer/

(Noch zu sehen bis zum 17. August)

Das Kunsthaus ist wieder einmal knapp „davon gekommen“ mit ihrer Ausstellung zu den Arbeiten von Roman Signer.

Was man alles falsch machen kann oder das Kunsthaus

Dass es nochmals gut kam, das liegt nicht am Preis von 36 Franken (-5 Für Cooling Days (?) – Kunst kühlt!) für einen Erwachsenen. Das ist schlicht und ergreifend nicht hinnehmbar für eine staatlich hochsubventionierte Institution. Es ist ein politisches Statement am Ende des Tages: Wir sind für die Upperclass da. Es bringt einen Künstler nicht auch den Gruppen nahe, die auch etwas von der Verschmitzheit der Arbeiten haben. Hier will man anscheinend Zürichberg oder Zureich. Zugänglichkeit fürs Volk ist der Preis auf jeden Fall nicht.

Es liegt nicht an einer Ausstellung, die den Mann der auch lauten Kinetischen Skulpturen in einem grossen Raum zeigt ohne Soundscapes. Sie beraubt die Kunst einer wichtigen Dimension. Krachlos stumm geschaltet. Das muss man erst mal bringen. Vielleicht darum der Titel der Ausstellung: Landschaft. Aber selbst Landschaft macht krach. Aber bitte nicht erschrecken – nicht im Kunsthaus. Und Signer lebt vom Erschrecken, vom Schrecken an und für sich. Das Bild etwa, das gemalt wird durch die Explosion. Hat sich jemand je mehr lustig gemacht über die Ernsthaftigkeit der Malerei und den Zufall? Wobei Lärm auch kein Problem wäre beim Durchschnittsalter des Publikums (mich inklusive).

Und es liegt auch nicht an dieser seltsamen Art von Ausstellungsdesign, das am Eingang Zeitungen verteilt liegend auf einem Palette (ist man industriell?) und so tut, als sei man aktuell. Man muss dann folgerichtig in der Simulation vom Gestern, sich dann durch die Zeitung lesen in der Ausstellung, quasi der stille Zeitungsraumlesessal oder man scannt einen QR-Code.

Nein, das Kunsthaus kommt nur knapp davon, weil die Kunst von Signer nicht totzukriegen ist. Selbst in diesem absolut toxisch genutzten Kunstraums schaffen es die Bilder und ausgestellten Arbeiten (ohne Ton) interessant, lustig und gefährlich zu bleiben.

Dabei wäre ein bisschen Explosion als Donner aus dem Nahen Osten oder der Ukraine durchaus wichtig in unseren Tagen. Stille.

Signers Subversion

Eines sind Signers Arbeiten: Sie sind massiv subversiv hinter der Fassade des teilweise Komischen. Signer schafft Gamemechaniken für ihn als Künstler und für die Zuschauer. Die Kunst vermag die Spielmechaniken des analog Realen zu demontieren – sowohl sozial wie auch physisch. Dabei schneidet er in klassischen Comic-Stil Objekt frei aus ihrem sozialen/anlogen Zusammenhang und setzt sie neu in eine Welt – bewegt sie wieder. De- und Reterritorialisierung pur. Oder er entwickelt gar neue analoge Gegebenheiten.

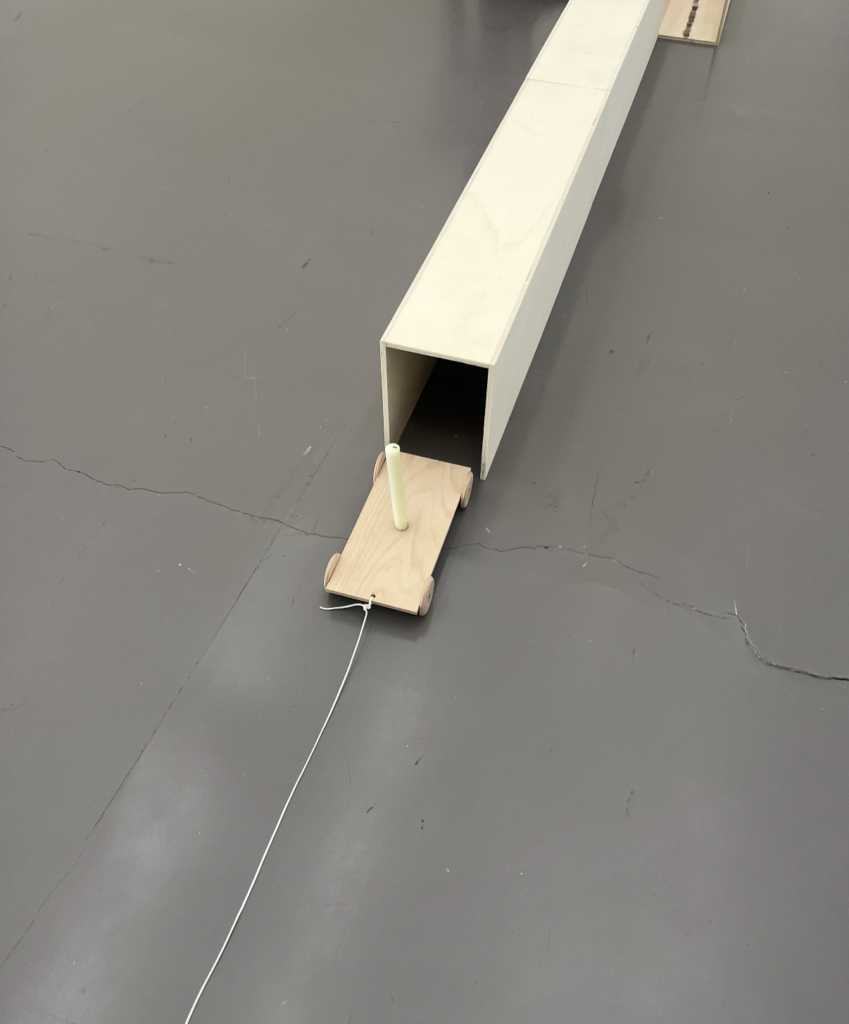

Eine gezogene Kerze als Malinstrument durch einen Tunnel ist es zum Thema Zeichnen dieses Mal.

Und das Resultat des analogen chemisch-pyhsikalischen Experiments

Diese Konstrukte machen es für den Künstler als Spieler (und leider oft nur nur in der Imagination des Betrachters) zu einem Erlebnis. Kunst ist hier Alltag und die Möglichkeit mit dem Alltag zu spielen. Fast alles ist eigentlich selbst herstellbar und dennoch brutal Kunst ironisierend. Vieles sagt: Schaut her ihr Banausen. Man muss im Kunsthaus sagen: Schaut her ihr Banausen, die ihr 36 Franken bezahlt und schaut her ihr Banausen der Kuration und Direktion – eure Welt könnte Kunst sein, aber ihr geht hierhin und bezahlt 36 Franken – ungefährlich ausgestellt. Aber soviel Einsicht verträgt Zureich bis heute nicht. Die Ausstellung deeskaliert gut schweizerisch.

Als Gamedesigner schafft Signer Szenen/Stages, die Challenges/Mechaniken sind für den Künstler. Und die es auch für den Zuschauer werden, wenn teilweise auch nur in der Imagination als Übrigbleibsel dieser Spiele. Dabei geht es immer um die analoge Welt und ihre Regeln.

Die Subversion von Signers Arbeiten in der Ausstellung fängt mit einem Koffer an der Wand (kein Bild) an, eingespannt in elastische Velopackgurten hoch aufgehängt. Jedes Wegnehmen führt vermutlich zu einer Katastrophe. Analoge Regeln inszeniert. Hier müsste sich eigentlich das Kunsthaus vermittelnd fragen, ob nicht wenigstens das eine oder andere interaktiv gemacht werden sollte als ‚Ausstellungsspiel‘. Gibt es Raketchen zu kaufen? Aber ja dann erinnert man sich natürlich: Das ist das Kunsthaus, das ist ein ReadOnly-Museum – interaktive Kunst, das findet auch anderswo nicht statt, darum machen sie es auch nicht.

CocaCola, Kriegsflaggen und der Helikopter

Richtig los geht es aber mit einer Videoarbeit. Es könnte direkt aus der Videospielbranche sein. Die Werbung von CocaCola (man erinnert sich auch an die bösen satirschen Zeichnungen von Giger zum Thema CocaCola). Die Flasche in bester Sieger-Ikonografie. Dahinter eine Art Kriegsflagge (das sind die Schweizer Flaggen Rot-Weiss, Rot-Schwarz. Es geht um Flammen oder Rauch, das gewellt nach aussen strömt. Sie hängen noch heute in Bern. Dabei waren es die Flaggen der Kantone im Krieg. wie man sie noch heute. Nun werden es in diesem Fernseher die Rauchschwaden (vgl. auch die japansiche Kriegsflagge) generiert von einem Helikopter – oder härter: Von einem möglichen Kriegsgerät. In diesem Sinn fliegt hier CocaCola in die Schlacht und sei es auch nur in die Marktschlacht. Ja das ist eine Lesart, aber eine Interessante und auch Signers Arbeiten leben von Ambiguität und damit den Möglichkeiten sich selbst zu adaptieren in der Semiose.

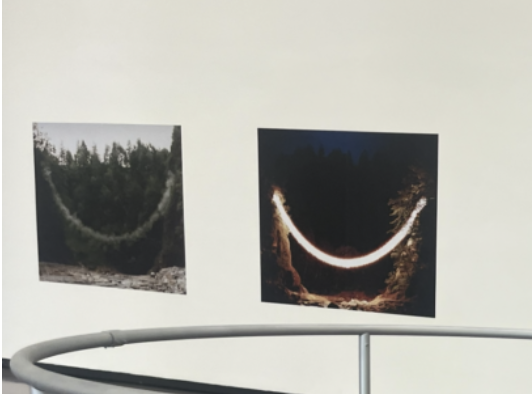

Auch die nächste Arbeiten kann man aus dem Gameuniversum sich aneignen oder als Gamekunst gelesen werden: Die „Feuerwerksskulptur“. Leider ohne Film. Wie im Game ist mit Feuerwerk alles für einen Moment da und dann weg. Games funktionieren natürlich genau so, sie sind inszenierte Feuerwerke allerdings ohne stinkenden Rauch.

Signer hat eine ganze Reihe von Arbeiten zu Pistolen gemacht. Waffen sind natürlich nicht nur gefährlich, sondern eine der ‚wahnsinnigsten‘ menschlichen Extension. Aktion und Reaktion sind fast vollständig entkoppelt.

Unvergesslich in Sachen Spielmechanik sind dabei seine „GameInstallation“. Etwa mit der Kombination von „Ein Ziel treffen wollen“ und auf einem „Abnehmgerät“ zu stehen. Mehr dazu hier: https://www.gamelab.ch/?p=367.

In der Ausstellung dagegen steht Folgendes – siehe Bild: Eine Revolver der in ein Rohr schiesst. Es erinnert technisch an alle die Waffen, die konstruiert wurden, um um die Ecke zu schiessen (Häuserkampf), damit auch noch die letzte direkte gefährliche Interaktion zwischen Schützen und Ziel gekappt werden kann. Klar ist hier, wer hier schiesst, der erschiesst sich selbst. Leider bleibt die Arbeit völlig virtuell. Keine Anweisung man solle es versuche oder so. Gerade hier wäre ein Zusatz nötig gewesen: Etwa ein zufälliger Knall, der diese Werk zusätzlich inszeniert.

Dass seine Arbeit als analoger Gamedesigner für sich als Künstler (oder Kunstgambler) nicht ganz ungefährlich ist, sieht man an dieser Mensch-Stuhl-Feuerwerk-Kinetischen Skulptur. Er trägt wie in einigen Arbeiten eine Schutzbrille. Auch hier macht die Konstruiertheit der Scene auch einen Teil des Reizes aus: Mann mit Halbschuhen und einer „Arbeitsjacke“ an einem Bach mit drehbaren Bürostuhl und zwei Raketen, bewegt im Kreis im Wald. Das thematisiert natürlich auch die Künstlichkeit von Kunst – ihre Setzung, ihren eigenen Rahmen. Darüber hinaus ironisiert es Kunst natürlich wiederum: Seht her, was für einen Rauch wir machen und am Ende bleibt das Bild, der Rest ist verbrannt. Es ist Rauch. In diesem Sinn wäre eine verrauchte Höhle im Kunsthaus natürlich interessanter. Dabei hat es Signer und seine Frau sehr gut verstanden, seine Kunst dadurch auch verkaufbar zu machen – neben den Installationen.

Was passiert mit Alltagsgegenständen, wenn man sie kinetisiert? Also Dinge, die nicht schon einmal ‚kinetisch‘ waren. Die Arbeit mit dem Tannenbaum erinnert natürlich an die anderen kinetischen Künstler* aber auch an die GameArt-Arbeit, wo Signer der Avatar in einer Box sitzt und versucht zu lesen, während ein Heugebläse Heu hineinbläst. Auch hier dreht sich die Arbeit um etwas Alltägliches den Weihnachtsbaum mit seinen Kugeln. Diesen „Ruhepool“ des christlichen Abendlandes und der Mittelpunkt seiner Totalkommerzialisierung setzt er nun in Drehung. Dabei halten es die Kugeln nicht lange an diesem Symbol des Kaptialismus aus (CocaCola lässt grüssen) und fliegen davon, zerbersten. Man stellt sich natürlich sofort eine solchen Horror-Baum vor zu Hause. Und ja leider ist auch hier der Baum eingesperrt. Also alles im „Rahmen“.

Im hintersten Teil, völlig abgetrennnt. Warum eigentlich? Gibt es dann die normalen bewegten Bilder in einer interessanten Kombination mit einer „stillen“ Beschreibung. Aber auch hier: Warum?

Will man Landschaft in die Welt bringen? Weil man gerade den ganzen Platz verbaut hat mit einem ‚grausigen‘ Prachtbau für Kunstsammlungen mit Namen? Will man darum die stille Landschaft.

Man kann zur gleichen Zeit in Basel eine kleine Ausstellung zu den Burkhardts (Lucio und Annemarie) aus der Basler Upperclass sehen, hier geht es auch um Landschaft. Auch um die Frage, was ist Landschaft, was macht sie aus – auch die Stadtlandschaft.

Den Machern der Ausstellung im Kunsthaus wäre wohl nahezulegen ein bisschen dort schnuppern zu gehen.

Signers letzte Arbeit in der Ausstellung, ist auch wiederum analoge GameArt. Er rennt vor einer Rakete davon, die er selbst angezündet hat. Dabei folgt er der Schnur an der die Rakete geführt wird. Und der vermutliche Clou – irgenwann brennt die Schnur durch und nun ist es eben kein so lustiges Spiel mehr und der rote Helm wichtig.

In einem gewissen Sinn sollte das Kunsthaus auch endlich anfangen so zu funktionieren, statt nur der Rakete immer hinterher zu schlendern. Sie wäre für Kunst da, aber ist halt leider nicht mehr als der Beräucherungstempel für die Zürcher Upperclass. Alles eingesperrt. Alles ungefährlich. Kunstverständnis aus dem letzten Jahrhundert in den Museen. Dafür ging es ja anders zur Sache.