René Bauer & Beat Suter

Game steht im Folgenden gleichbedeutend für Elektronische oder digitale Games und nimmt damit die Nutzung des Wortes ‚Game‘ im deutschsprachigen Raum auf.

Anforderungen an Gamesausstellungen

GameAustellungen sind tricky, da es sich bei Games um viele Dinge gleichzeitig handelt. Sie sind:

0. ein Teil der seit jeher existierenden Spielkultur (Magic Circle, Nicht-Akzeptanz von Spielen)

1. ein Teil des Entertainments (Meist wird Unterhaltung erwartet)

2. ein Teil des interaktives Entertainments (Interaktiver Konsum, jeder* sieht oder kann sehen etwas anderes)

3. ein Teil des interaktiven Entertainments mit Spielmechaniken (Intrinisische Motivation)

4. bzw. beinhalten verschiedenste Arten von Content

(Text, Bild, Animation, Ton, Spielmechanik, Interaktion)

5. Digitale Welten – im Extremfall ganz andere Welten (Cyberspace, andere Regeln…)

6. Digital ausgeführter Code (Software)

7. ein interaktives privatisiertes Massenmedium

8. Teil der (rein) digitalen Welten (WorldGap, Abgrenzung Games vs anal. Realtität und umgekehrt)

All diese Eigenlogiken fallen im ersten Moment gar nicht so auf. Eine Ausstellung scheint eine Ausstellung zu sein. Dem ist aber nicht so; das erkennt man spätestens nach 10 Minuten in einer Gameausstellung (oder einer interaktiven Medienkunstausstellung). Es geht eben nicht nur ums Schauen.

Der Konsumer und Spielende gleichzeitig (Gamesumer*)

Die Ausstellungststeilnehmer sind Besucher* im klassischen Sinn – sie schauen sich um, aber sie können eben auch Spieler* sein. Nutzer* von Austellungen mit Gameinhalten können theoretisch an Games interessiert sein, aber auch am Spielen und im besten Fall natürlich an beidem gleichzeitig.

Das heisst für die an Games Interessierten: sie verweilen teilweise lange, nutzen die teilweise grossen Welten von Spielen. Die Games sind mehrheitlich wiederspielbar. Und diese Gamesumer verlassen meist die Ausstellungstation/Game, wenn sie nicht mehr weiterkommen. Dadurch stehen viele Games inhaltlich immer am ungünstigsten Ort im Spielverlauf, da wo man* nicht mehr weiterkommt. Weil Spieler* länger spielen sind Stationen längere Zeit besetzt und man kann nur zuschauen, was unbefriedigend ist, weil das Game gerade eine aktive Beschäftigung zum Konsum nötig macht.

Aus diesen vielen Gründen sind Gamesumer* oft Wiedergänger, Wiederkehrende in Ausstellungen. Das ist ein Vorteil und Gleichzeitig ein Nachteil: Die Ausstellung ist zwar gut besetzt, aber es sind auch immer wieder dieselben Leute.

Oft kommt auch das Gruppenerlebnis zum Tragen: Es ist ein gemeinsames Spielen und ein gemeinsames Lösen von Problemen mit Ideen. Kommunikation ist dabei erlaubt und auch gewünscht im Gegensatz meist zu Kunstausstellungen.

Keine reine (unintellektuellen) Spielhallen! Vermittlung!

All dies sind Herausforderungen und erfordern Anpassungen ans Ausstellungsdesign. Und dies unterscheidet sie maximal von den meisten anderen Dingen, die nur Content sind in Ausstellungen.

Anders gesagt: Der Content in GameAusstellungen lebt und ist nicht statisch (oder nur begrenzt) kontrollierbar.

Zudem ist der Content ‚versteckt‘ in der Interaktion. Viele GameAusstellungen denken auch, dass die Spiele an und für sich reichen. Das ist aber gerade für klassische Besucher* von Ausstellungen nicht so. Sie spielen oft die Spiele gar nicht. Sie wollen sich informieren.

Atmosphärisch wirkt das nur „Zeigen“ von Games oft auch wie eine Spielhalle: „Seht her, hier könnt ihr spielen“. Dieses Versprechen „spielt“ die Spiele. Das ist selbstverständlich nur bei Arcades/Spielhallen wirklich gewährleistet (hier sind die Forrmate einfach zugänglich, die Mechaniken einfach), bei all den später im Mainstream entwickelten Gamegenres für zu Hause wie Strategiespielen, Adventures etc. ist das leider nicht der Fall. Diese sind eigentlich fürs „zu Hause länger spielen“ gedacht. Die Hürden, solche Spiel zu spielen bzw. ins „Spiel“ zu kommen, sind teilweise sehr hoch. Gerade, wenn es keine 08/15 Game sind und das nicht nur weil die Controller komplexer sind, sondern auch inhaltlich im Möglichkeitsraum. Auch dies muss berücksichtigt werden. Denn sonst entsteht der Eindruck, den man vielfach bekommt: Games sind unintellektuell. Ihre Intellektualität steckt vielfach in der Spielmechanik und der Spass verdeckt oft jede Art von darüber Nachdenken.

Anders gesagt: Gameausstellungen müssen gerade, weil die Games eigene kleine abgeschlossene Welten sind, umso besser kommuniziert werden, ihr Kontext, ihr Dahinter, ihre Vernetzung in die Gesellschaft etwa. Es muss in Ausstellungen gerade darum gehen, den Magic Circle zu durchbrechen.

Andernfalls wirkt das Ganze wie: „Hier kann man zwar spielen, aber mehr muss euch nicht kümmern“. Es ist auch kein Zufall, nennen sich viele aktuelle moderne Spielsalons gerade „Museen“. Ein Missverständnis aus der Gamekultur, denn Spielen alleine ist noch kein Museum, es ist konkret unvermittelt – es ist Erfahrung. Und Games tun letztlich alles, um vergessen zu machen, was um sie herum passiert. Sie wirken zeitlos und das vorallem in ihrer Spielmechanik. Denn gerade in diesem Bereich passiert auch wenig.

Leistungs- und Werksausstellungen versus Themenausstellungen

Interessant sind selbstverständlich Ausstellungen, die nicht nur eine Leistungsshow sind. Es wirkt motivierender sich Ausstellungen anzuschauen, die Themen bearbeiten, Dinge zusammenbringen, Wissen vernetzen und eine neue Sichtweise ermöglichen. Themenbasierte Ausstellungen sind unserer Meinung nach interessanter, auch weil sie ins sich schon ein Erkenntnisgewinn sind. Es wird ein Zusammenhang hergestellt, diesem kann man folgen oder auch nicht.

Natürlich können auch in Leistungsshows und ihrer Zusammengewürfeltheit Inseln kreiert werden bei denen dann eine Insellogik entsteht mit Gewichtungen. Aber es wirkt oft wirr, wenn das einzige Gemeinsame die „Neuigkeit“ ist. Das funktioniert für Spieler*, aber für alle anderen – etwa kulturell Interessierte überhaupt nicht. Es gibt dann meist keine „Story“ dahinter.

Ausstellungsstory oder die Narration mit den Stationen

Prinzipiell gilt für GameAusstellungen natürlich auch, dass die verschiedenen Stationen eine Dramaturgie haben oder anders gesagt, dass im Durchgehen eine Geschichte erzählt wird oder besser erfahren werden kann. Dies ist in Gameausstellung umso mehr zu beachten, da jedes Spiel ein eigenes kleines Universum ist (MagicCircle) und sich versucht ‚abzukapseln‘. Es handelt sich deswegen oft in GameAusstellungen geradezu um „Inseln“, die sich schlecht unter einen Hut bringen lassen oder im Design der Gesamtausstellung aufgehen. Dadurch wird es auch schwierig auszuhandeln als Ausstellungsmacher* – dass das Ausstellungskonzept nicht über den Games steht und umgekehrt.

Narrative Mechaniken können sein: Eine geschichtliche, visuelle oder eine andere inhaltliche Narration entlang eines Themas. Diese Narration oder Narrationen sind dann klassisches narrative Mechaniken: Der Besucher* wird belohnt fürs Erkennen, fürs Sehen, der Zusammenhänge – auch wenn diese offensichtlich scheinen.

Einzelstation und Anforderungen

Spiele – und das unterscheidet sie maximal von anderen Unterhaltungsmedien – verändern sich permanent und zwar nicht allgemein nur in der Zeit, sondern auch beim Spielen. Sie sind ein eigentliches Massenmedium einfach privatisiert und damit indvidualisiert. Der Ausdruck Demokratisierung ist dabei irreführend, da nicht jeder* den gleichen Zugang hat. Es gibt also kein „Bild“ von einem Game sondern deren 100’000 in einem 3DGame etwa. Es ist jeder mögliche Blickwinkel im Spiel. Das heisst, das auszustellende Artefakt verändert sich permanent. Meist ist lediglich der erste Zugang gleich. Dies ist nicht bemerkbar, weil sich meist (leider) alles im Bildschirmrahmen abspielt. Alle scheinen dasselbe Game zu spielen. Auch die Schnittstellen sind (hoffentlich) unterschiedlichst von Game zu Game – Maus, Tastatur, Rudergerät. Auch gibt es Spiele in verschiedensten Formen: Computer und Screen, als Handheld/Console oder gar ohne klassische Screens etc.

All dies macht ein spezielles Design von Ausstellungen erforderlich.

Einfaches Ausstellungskonzept für Games

Im Folgenden wird ein einfaches Ausstellungskonzept für Einzelstationen vorgestellt, das möglichst viele Anforderungen versucht aufzufangen und einfach umzusetzen.

| Massnahme | ||

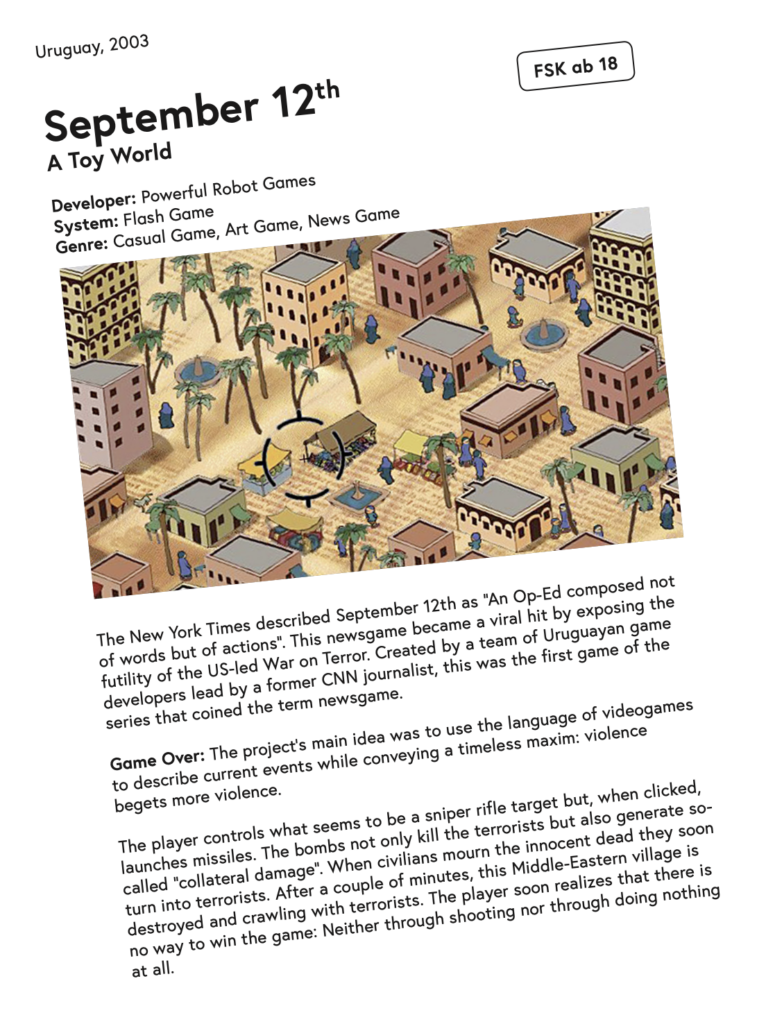

| 1 | Klarer sprechender Titel des Spiels Evtl. Untertitel/Claim | Spieltitel framed die Spielstation Untertitel macht klar, um was es geht |

| 2 | Bild des Spiels | Was ist zu erwarten vom Spiel? Wie sieht es im besten Fall aus? Visueller Frame Ausstellung funktioniert auch für nicht Interessierte durch die Bilder |

| 3 | Offenlegung der Stellung des Spiels | Warum steht das Spiel in der Ausstellung? Welchen Bezug zur Thematik gibt es? |

| 4 | Text: Einbettung des Spiels | Worum geht es? Geschichte, kulturelle Einbettung, Stellung in der Spielkultur |

| 5 | Was ist die Spielmechanik? | Was sind die Challenges, Ziele? Was Soll erreicht werden. |

| 6 | Querverbindungen zu anderen Spielstationen | Erstellen eines Intertextes: Kulturell aber auch im Game-Intertext |

| 7 | Optional: Lösung der ersten Aufgabe als Text | Sicherstellung wenigstens einer Interaktiven Erfahrung |

| 8 | Interaktionsmöglichkeiten–Sketch Schaubilder/Diagramme: _Joypad mit Tasten und Funktion _Tastatur mit den benutzten Tasten und Funktion | Reduktion des mühsamen Ausprobierens |

| 9 | Markierung auf den Controls: Punkte auf den Controllern/Tastatur | Direkt auf den Controllern sehen, was der Möglichkeitsraum ist Schnell loslegen |

| 10 | Optional: Erklärungen des Spiels inkl. Technik | Analyse, Designentscheidungen, Spielmechanik |

| Anpassungen an den Spielen | ||

| 11 | Der Bestätigungsknopf führt immer ins Spiel | Viele Spiele sind im UI ein Vor und Zurück – sie sind geradezu ein Dschungel in der Bedienung. Der Bestätigunsknopf sollte immer ins Spiel führen. |

| 12 | Kein Exit-Button (Kiosk-Mode) | Einige Spielende machen sich einen Spass daraus, aus der Museumsumgebung rauszukommen und den Computer sonst zu nutzen. Kioskmode und kein Exitbutton verhindern das am Einfachsten. |

| 13 | Automatische Rückkehr zum Titelbild bei Inaktivität | Spielstationen werden meistens verlassen, wenn die Spielenden nicht mehr weiterkommen. Die Spiele stehen also im Schwierigsten Ort |

| 14 | Optional: Ein Knopf zum Startscreen |

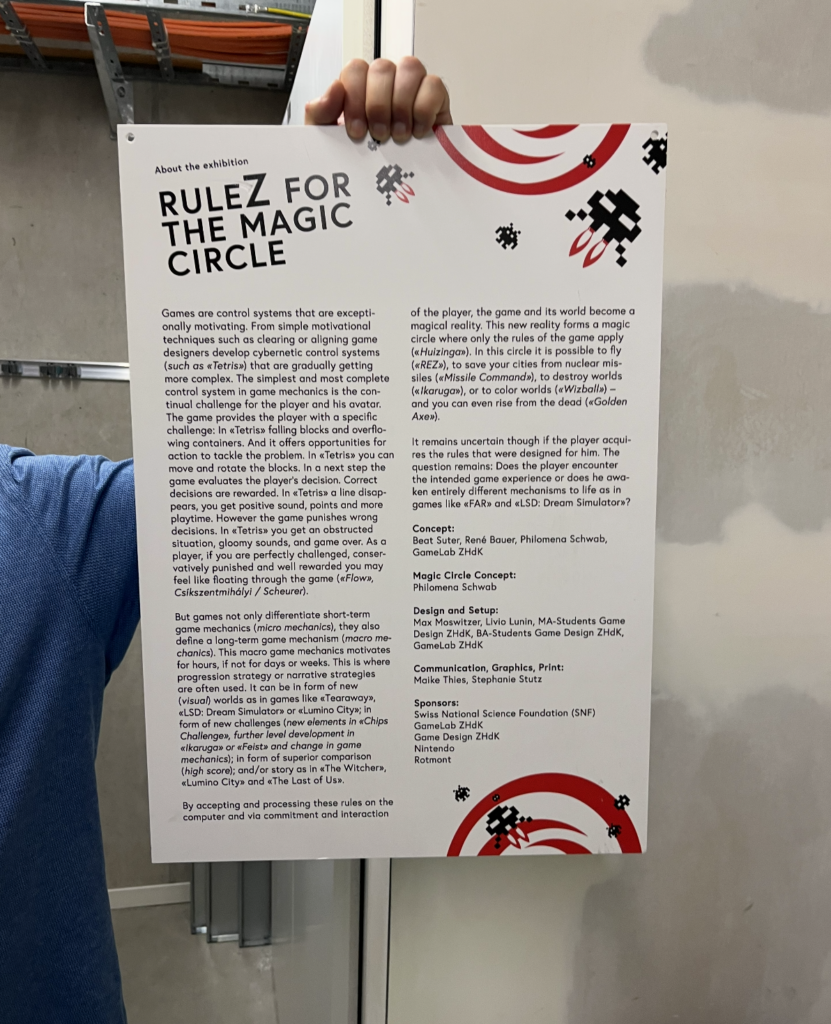

Der Rahmen (Magic Circle der Ausstellung): Titel und Eingangstext

Der Eingangstext rahmt eine Ausstellung auch inhaltlich. Es ist quasi die Story der Ausstellung.

Selbstverständlich muss der Eingangstext beim Eingang ins Auge springen. Man* darf nicht an ihm vorbeikommen, da er ja die Rahmen der Ausstellung ist – quasi die Regelerklärung für diesen Magic Circle.

Ein Beispiel hier: „Game Over – Game Mechanics and Death in Video Games“ 2017 am gameZFestival.

Die „Stationenstory“

Im folgenden soll eine Stationenstory gezeigt werden. Dabei wurden im Vorfeld meist ein allgemeines Konzept entwickelt (Welche Stationen, welche Clusters) und dann in der Ausstellung dennoch adhoc mit den Möglichkeiten vor Ort angeordnet (nach den Clusters).

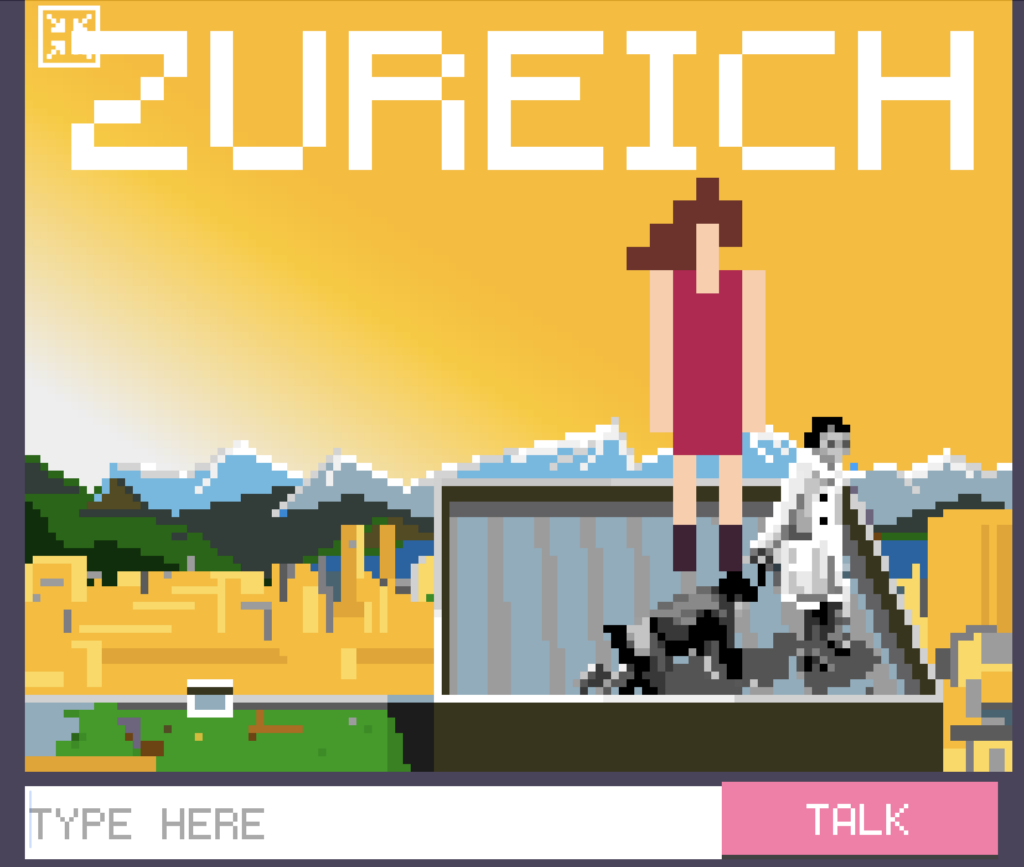

Eine Spielstation

Eine Spielstation bildet als lesbarer Text ab, was zu erwarten ist. Er bildet also den Rahmen rund ums Spiel mit einem Eingangsbild, der konkreten Spielstation und dem Text. Besucher* können dadurch schnell einen Eindruck bekommen, um was geht es. Danach können sie den aktuellen Spielstand anschauen und sich hinsetzen und sich konkret in den Gamerahmen vertiefen dazu kommt dann der Text mit einer ähnlichen 3Teilung zum Einsatz.

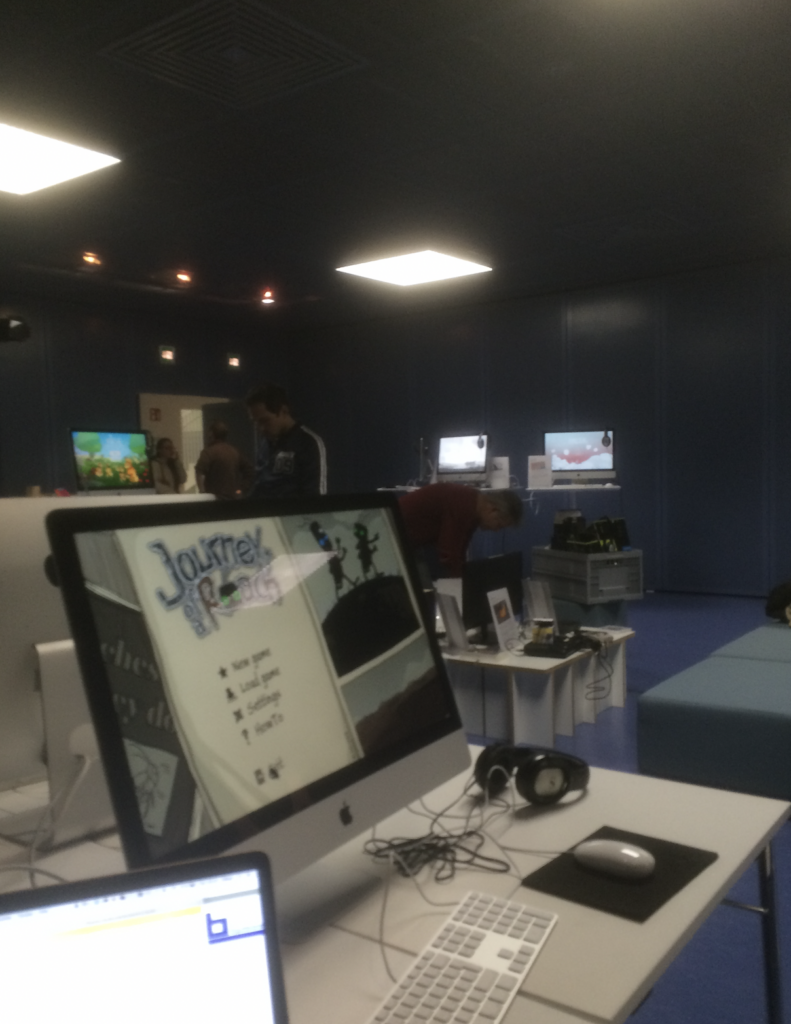

// Spielstationen in der Ausstellung XYZ in Lissabon im Goetheinstitut

Konkrete Aufsteller oder „Tischplakate“ aus einer Ausstellung

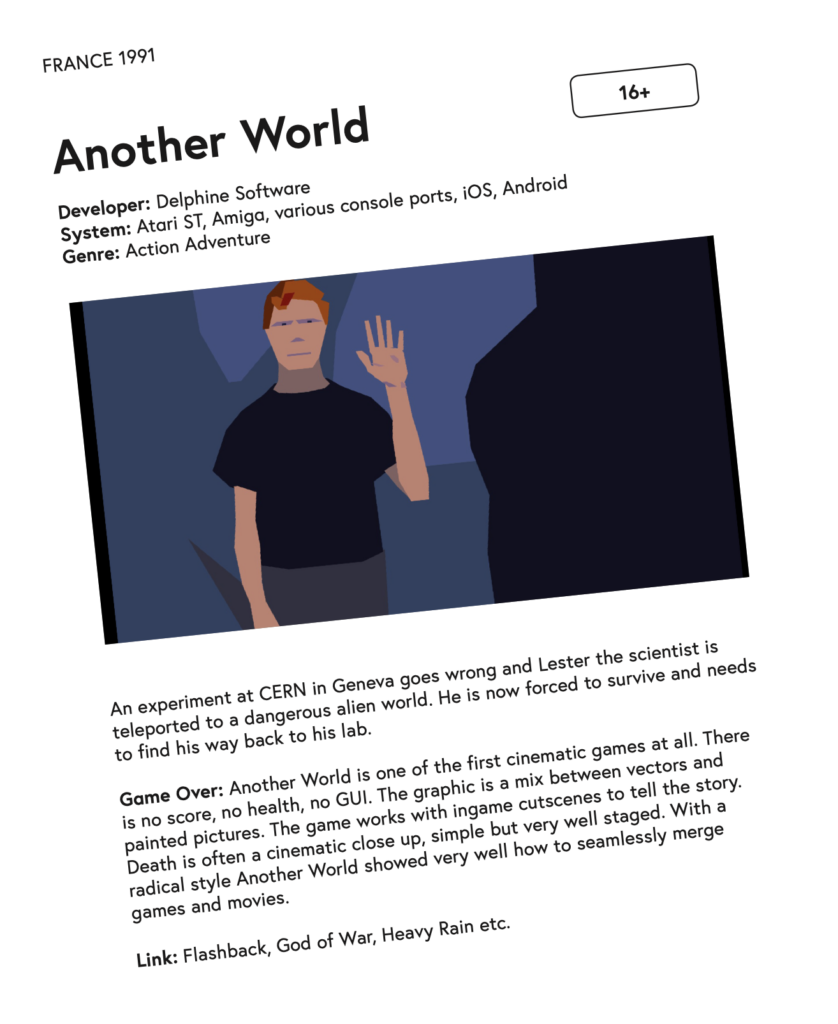

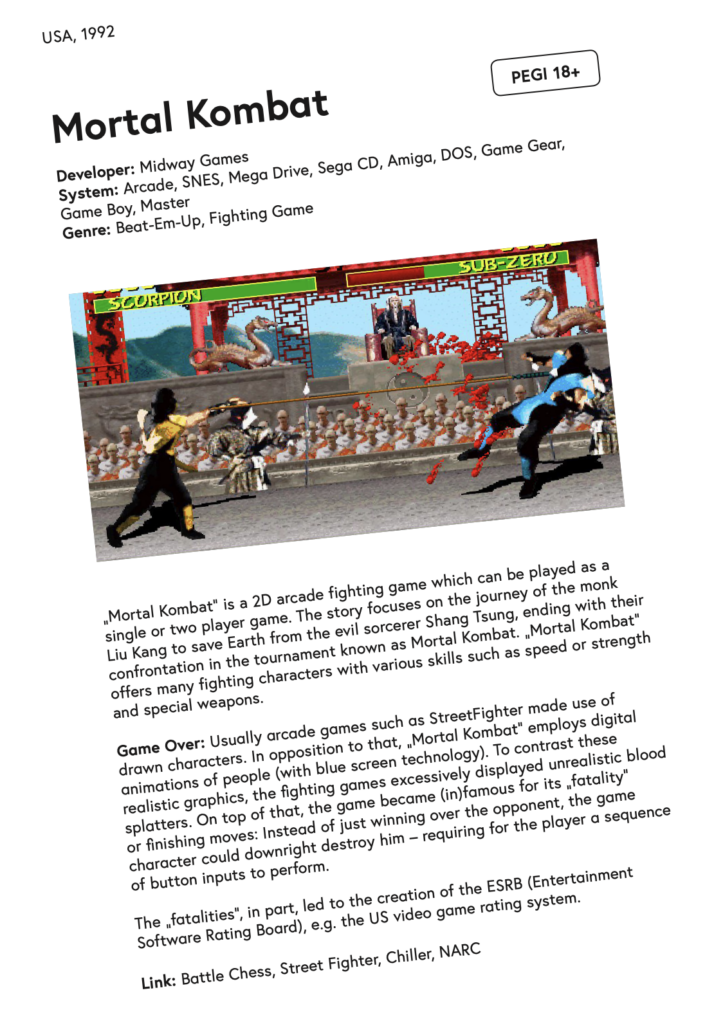

// Das Beispiel eines der sadistischen Games überhaupt

Die Aufsteller der Ausstellung jeweils einer zu jedem Game. Die Knöpfe etc waren jeweils auf den Kontrollern mit Punkten markiert.

Eine thematische Ausstellung kann dabei verschiedenste Arten von Spielen aufnehmen und damit zeigen, wie Gestaltung von einem Themat funktioniert.

Oder umstrittener:

Diese Art der standardisierten Nutzung ermöglicht es auch diese Dinge online zu stellen und damit zugänglich zu machen. Die Ausstellung kann damit dokumentiert und weiter genutzt werden.

Zusätzlich produzierte Inhalte

Selbstverständlich kann – wenn es um eine Themenausstellung geht – das Thema durch Eigenproduktionen noch geschärft werden.

Ein Beispiel aus der langjährigen Arbeit war etwa der „GameOver“-Film zum GameOver Thema des GameZFestivals.

Oder das speziell für das erste GameZFestival produzierte Magazin von LudicSociety.

http://www.gamezfestival.ch/2013/GameZFestivalLudicSocietyMagazin.pdf

All dies arbeitet konkret am Inhalt der Ausstellung und erweitert sie nochmals.

Inbetweens

Interessant und motiviertend sind natürlich auch zusätzliche AddOn Interaktionen, die das Ausgestellte vertiefen. Anbei die konkreten MagicCircles von P. Schwab/M. Rosset. Hier wird der Ausstellungsraum zum Spiel selbst.

// Siehe dazu auch: Spiele über Ausstellung gelegt wie bei ObjectIfDesire (Ludic Society)

Konzept- und Ausstellungsarbeit (Credits)

Entwickelt wurde dieses Konzept über Jahre und ausprobiert und verfeinert in vielen Ausstellungen. Mit dabei waren Beat Suter, René Bauer, Livio Lunin, Philomena Schwab, Tabea Iseli, Markus Rosset, Tabea Iseli, Mela Kocher und Florian Faller (Visual Playgrounds). Viele der Ausstellungen waren in einem grösseren Konzept eingebettet und waren deshalb natürlich auch quervernetzt gedacht.

Ausstellungen, organisiert vom GameLab ZHdK und Leuten aus dem Studiengang Game Design oder Alumnis

Im Nachfolgenden sind die Ausstellungen aufgeführt in denen diese Konzepte oben erarbeitet und angewendet wurden. Hier sind jeweils die Beteiligten mit bestem Wissen und Gewissen aufgeführt.

2007 ArtTransforming Nacht der Museen / Kunsthaus. M. Moswitzer, R. Bauer & Interaction Design. PDF des Booklets >

2008 GameDesign ZHdK / Fantoche. Baden. M. Moswitzer, R. Bauer, U. Goetz

2009 Swissgamedesign am Rose d’Or, Begleitausstellung, Luzern. B. Suter, R. Bauer.

2010 Visual Playground / Fantoche. Baden. F. Faller, R. Bauer. Bericht.

2010 Spiel- und Märchenatelier / Fantoche Baden. Max Moswitzer, R. Bauer, Bacherlorklasse. Bericht.

2010 Ausstellung am SpielComputerSpiel, Festival, Stuttgart Willhelms Palais. B. Suter, R. Bauer.

2011 Playtime: Swiss Game Arcade. Swissnex, San Francisco, USA. B. Suter.

2011 ‚Game Design zum Anfassen‘ / Schweizer Jungendfilmtage. Gessnerallee, Zürich, Switzerland. R. Bauer, M. Moswitzer, B. Suter.

2011 Realidades virtuais: Reloaded. Spiel, Computer, Spiel!. Goetheinstitut, Lissabon, Portugal. B. Suter, R. Bauer.

2011 Schweizer Figurenspiel: zwischen Figurentheater und Spiel, Theater, Basel. R. Bauer und ??

2o12 ‚Turn on the Future‘ / International Animation Festival Fantoche. Baden, Switzerland. B. Suter, R. Bauer, L. Lunin.

2013 Science Fiction im GameDesign / International Animation Festival Fantoche. Baden, Switzerland. B. Suter, R.Bauer, M. Moswitzer, L. Lunin.

2013 „Arcade closed, reopen everywhere“ GameZFestival 2013. Walcheturm Zürich. B. Suter, R. Bauer, M. Moswitzer, L. Lunin, P. Schwab, T. Iseli, M. Rossé, P. Schmid, Mobiles Kino, …

2013 „Performing gamemechanics“ bei Play the city / Symposium rePLAYCE, Gessner Allee. P. Schwab, R. Bauer.

2014 „Ausstellung Moshi moshi – it is me, Japan!“, Fantoche, Baden. Japanische Videogames. R. Bauer, P. Schwab, M. Rossé, B. Suter.

2014 „Last man standing: 1st vs multiplayer“ / GameZFestival, Walcheturm alte Kaserne, Zürich. B. Suter, R. Bauer, M. Moswitzer, L. Lunin, P. Schwab, T. Iseli, M., P. Schmid …

2015. Adventure Games. / International Animation Festival Fantoche. Baden, Switzerland. B. Suter.

2015 „ruleZ for the magic circle“ / GameZFestival. Walcheturm alte Kaserne. Zürich. B. Suter, R. Bauer, M. Moswitzer, L. Lunin, P. Schwab, T. Iseli, M. Rossé, P. Schmid … Download Texts etc >

2015 play gameZ – Indie Game Festival mit Ausstellung „RuleZ for the ‚Magic Circle‘, Stuttgart, Stadtbücherei, Max Bense Saal. B. Suter, R. Bauer, P. Schwab, D. Schmocker, Mobiles Kino, …

2016 ‚Motivate Play – Game Mechanics and meaningful gameplay interactions. ‚ / GameZFestival. Walchetrum, Zürich. B. Suter, R. Bauer, M. Moswitzer, M. Jahrmann, L. Lunin, P. Schwab, T. Iseli, M. Rossé, P. Schmid, Master Students.

2017 Spiel und comic / fumetto, Fumetto, Heilig Geist Kirche, Luzern. B. Suter, R. Bauer, L. Lunin.

2017 Game Design ZHdK in der GameZone des Trickfilm Festivals Stuttgart, Kunstgebäude am Schlossplatz, Stuttgart. B. Suter.

2017 ‚Game Over – Game Mechanics and Death in Video Games.‘ / gameZFestival, Walcheturm, Zürich. B. Suter, R. Bauer, M. Kocher, M. Moswitzer, M. Jahrmann, L. Lunin, P. Schwab, M. Rossé and the Master students Game Design S. Böckler, D. Krummenacher,

T. Bora, I. Huwiler, L. Holzer, Y. Lukic, A. Buccella.

Nenad Download all prints >

2018 ‚Forgotten Gamemechanics – Game Mechanics not present in mainstream anymore‘ / gameZFestival. B. Suter, R. Bauer, M. Moswitzer, J. Jahrmann, L. Lunin, P. Schwab, T. Iseli, M. Rossé, P. Schmid, Master Students.

// ToDo: GameZone, Internationales Trickfilmfestival Stuttgart, Stuttgart 2X

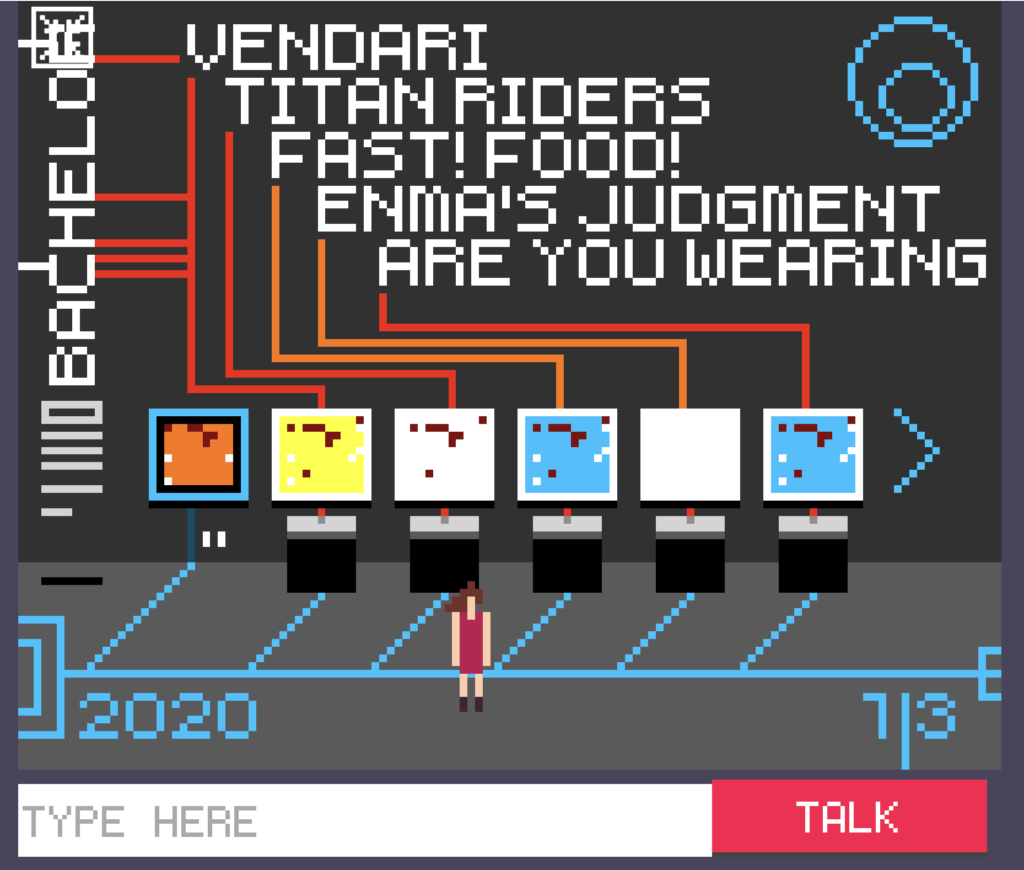

Online Exhibitions

Selbstverständlich müssen GameAusstellungen nicht nur analog sein, sondern können auch Digital sein. Dies hat gerade die Corona-Epidemie gezeigt. Nachfolgend ein digitaler Ausstellungsraum Multiuser am ToniZ mit einigen Ausstellungen.

https://www.toniz.ch, nur online. M. Moswitzer, R. Bauer, B. Suter und andere (2020+).

Diese Art der Ausstellung ist eigentlich nicht sehr geschätzt trotz ihrer – oder gerade wegen – ständigen Verfügbarkeit. Hinzu kommt, dass das Fehlen einer Monetarisierung nicht zu einer Wertschätzung führt und auch nicht zur Aufnahme in irgendeinen Veranstaltungskalender oder überhaupt in die klassischen Medien. Dazu ist es dann ein rein Digitaler Raum mit eingebettet digitalen Räumen. Das heisst dann de facto, doppelte Nichtakzeptanz.

Denn das muss auch klar sein: Viele Medien verkaufen letztlich Dinge, die man konsumieren kann. Und Social Media sind zwar im ersten Moment eine gute Alternative, solche Ausstellungen gehen aber schnell im Stream wieder vergessen.

Ausstellungen hier:

– Das ToniZ als Gesamtes. Es ist das ToniAreal, wie es die Benutzer* gerne hätten etwa mit Kunst!

– ToniAreal Visionen 2008+

– Library of Inaccessiblity

– HR Giger – The artist

– Spielhalle Frosch

– Interaktives Theater

– IASpace

– Bachelor- und Masterabschlussarbeiten 2024 (CoronaJahr)

– AlgoArt & Cracker, Demo und GameDevScene 1980+

Dabei ist hier klar: Auch der Ausstellungsraum – ist eben interaktiv und damit massiv gestaltbarer: Es ist prinzipiell unendlich gross. OnlineAusstellungen leiden aber daran, dass sie nicht analog sind. Vergleiche dazu auch die Problematik der im analogen nicht abgebildeten Puren Digitalwelten wie Spiele!

Der Charaktertest auf dem Turm des ToniAreals im ToniZ.

Fazit

Vielleicht sollte man aber auch mit der Zeit gehen und gar keine grossen Ausstellungen mehr andenken, sondern zu kleineren Formen wechseln. Einfach nutzbar, schnell auf- und abbrechbar. Dann wäre es auch nicht so ein riesen analoger Aufwand und es könnten Teilbereich gezeigt werden. Die Digitalen Ausstellungen wären eigentlich ein idealer Ort, aber die doppelte Diskriminierung als rein Digital und mit digitalen Inhalten haben die Zukunft von Ausstellungen eigentlich schon jetzt zerstört. Daran sind natürlich auch die Museen selbst mit schuld, die sich einfach nicht in diesen Raum vorwagen wollen.

Eindrücke und Bilder

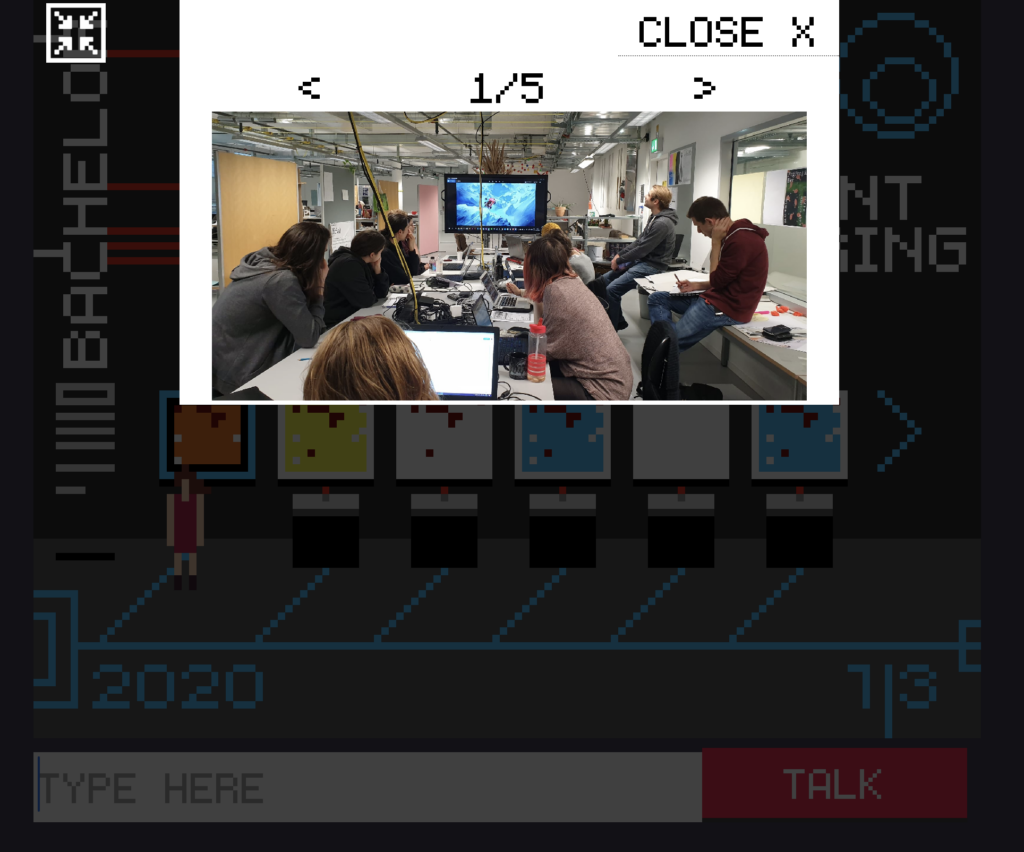

Es ist durchaus eindrücklich, was damals entstand und wie weit die Diskussionen und die Diskussion an Themen in Games / GameDesign war, vergleicht man es mit der heutigen Tendenz, wo es mehrheitlich einfach um „Games“ allgemein geht, aber nicht mehr um Themenausschnitte und Diskussionen zum „Medium“ Game. Hier einige Bilder, Eindrücke, Übrigbleibsel. Selbstverständlich gibt es auch hier im schweizerischen Ausstellungsschaffen Unterschiede.

Anbei die Entwicklungen und Beispiele des obig entwickelten Konzeptes mit PDFs und Bildern. Dabei ist die Zusammenstellung noch nicht abgeschlossen. Es fehlen teilweise noch Bilder/Dokumentation.

2007

Kunsthaus – Museumsnacht: ArtTransformers

Bis heute eine der interessantesten Ausstellungen im Kunsthaus Zürich und einige der wenigen, die sich mit Digitalisierung auseinandersetzt. Zwei Studiengänge entwickelten spielerische Auseinandersetzungen mit der Kunst in der permanenten Ausstellung des Kunsthauses. Anbei das Booklet.

[Bilder fehlen noch hier]

2009

2009 Swissgamedesign am Rose d’Or, Begleitausstellung, Luzern

2010

Festival, Stuttgart: Ausstellung am SpielComputerSpiel

[Bilder, D0kumentation fehlt noch]

Festival, Fantoche, Baden: „Spiel- und Märliatelier Indiegames, wie sie gemacht werden“

Die folgenden Fotos stammen von K. Manz:

AddOns: Workshop direkt in der Ausstellung

Festival, Fantoche, Baden: „Visual Playgrounds“ Indiegames Stand 2010

Zusätze hier: Extra interaktive Puppe mit digital Twin im Screen , frühes „LetsPlay“ mit Indiefilmen im Kino (ohne Kommentar, wurde aber diskutiert), Symposium zum Thema.

2011

Goetheinsitut, Lissabon: „Realidades virtuais: Reloaded. Spiel, Computer, Spiel!„

[D0kumentation fehlt]

2012

2012 Fantoche: Turn on the Future! Sci-Fi-Games

2013

Fantoche

gameZfestival 2013: Arcade closed, reopen everywhere!

2014

Fantoche: MoshiMoshi!

GameZfestival 2014: Last Man Standing –– Singleplayer vs. Multiplayer

2015

Fantoche: Adventure Games

Seltsames Setting vom Fantoche.

GameZfestival 2015: RuleZ for the Magic Circle

Stuttgart, Stadtbücherei, Max Bense Saal

2016

GameZfestival 2016: Motivate play!

2017

Fumetto: Comic und Spiel

Trickfilm Festivals Stuttgart, GameZone

GameZone, Kunstgebäude am Schlossplatz, Stuttgart

[Bilder, Dokumentation fehlt]

GameZFestival: Game Over!

Beschreibung, Material, Games als PDF

Grosses Echtzeitgame: Prügel. Mit dabei eine RAF Figur.

2o18

GameZFestival: Forgotten Gamemechanics!

[PDFs fehlt]

Selbstverständlich gab es in dieser Zeit noch andere Ausstellungen (etwa die ‚GAYMES – The Rainbow in video Games‘ Ausstellung 2016 am PinkApple-Festival). Hier sind allerdings nur aufgeführt worden, die dieses Ausstellungskonzept nutzten.

Games-Ausstellungen sind in jedem Sinn ein eigner MagicCircle und müssen als das auch gepflegt werden.